こんにちは、サイト管理人です

地震大国である日本に住む私たちにとって、住まいの安全性は常に気になるテーマではないでしょうか。

特に、長年住み慣れた平屋にお住まいの方の中には、大きな地震が来たときに自宅は大丈夫だろうかと不安を感じている方も多いかもしれません。

平屋の耐震リフォームを検討し始めても、一体何から手をつければ良いのか、費用はどのくらいかかるのか、そしてどのような補助金が使えるのか、わからないことだらけだと思います。

また、重要な耐震診断の必要性や、具体的な補強工事の方法、リフォームにかかる期間、信頼できる業者選びのコツなど、知りたい情報は山積みでしょう。

さらに、リフォームにはメリットだけでなくデメリットも存在しますし、工事後の固定資産税がどうなるのか、ついでに間取りの変更は可能なのかといった点も、生活に直結する重要な関心事です。

この記事では、そうした平屋の耐震リフォームに関するあらゆる疑問や不安を解消するために、必要な情報を網羅的に、そして分かりやすく解説していきます。

あなたの家と家族の未来を守るための第一歩を、この記事と共に見つけていきましょう。

◆このサイトでわかる事◆

- 平屋の耐震リフォームにおける耐震診断の重要性

- 具体的な耐震補強工事の種類と方法

- リフォームにかかる費用の相場と補助金制度の詳細

- リフォームのメリットと知っておくべきデメリット

- 信頼できるリフォーム業者の選び方

- 工事にかかる期間と間取り変更の可能性

- リフォーム後の固定資産税に関する知識

| 【PR】憧れの平屋での暮らし、実現しませんか? 「何から始めればいいかわからない」「たくさんの住宅会社を回るのは大変…」そんなお悩み、ありませんか? 「タウンライフ家づくり」なら、自宅にいながらたった3分で、複数の住宅会社にオリジナルの家づくり計画を無料で依頼できます。 あなたのためだけに作成された「間取りプラン」「資金計画」「土地の情報」が無料で手に入り、簡単に比較検討できるのが魅力です。 厳しい基準をクリアした信頼できる全国1,190社以上の優良企業が、あなたの理想の平屋づくりをサポートします。 情報収集だけでも大歓迎。まずは無料一括依頼で、理想のマイホームへの第一歩を踏み出してみましょう。 |

平屋の耐震リフォームで後悔しないための基礎知識

◆この章のポイント◆

- 耐震診断は必ず受けるべき?

- 耐震補強工事の具体的な方法

- 平屋の耐震性を高めるメリットとデメリット

- リフォーム費用の相場と内訳

- 知って得する補助金や減税制度

耐震診断は必ず受けるべき?

平屋の耐震リフォームを検討する上で、最初のステップとなるのが「耐震診断」です。

結論から言えば、特に1981年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた木造平屋にお住まいの場合、耐震診断は必ず受けるべきだと考えられます。

なぜなら、現在の建築基準法で定められている耐震基準(新耐震基準)と旧耐震基準では、想定している地震の規模が大きく異なるからです。

旧耐震基準は震度5程度の地震で倒壊しないことを基準にしていますが、新耐震基準では震度6強から7の地震でも倒壊しないことが求められています。

耐震診断は、いわば住まいの健康診断のようなものです。

専門家が建物の状態を隅々までチェックし、大きな地震に対してどの程度の耐久性があるのかを客観的な数値で示してくれます。

この診断結果がなければ、どこを、どのように補強すれば良いのか分からず、効果的な耐震リフォーム計画を立てることはできません。

診断の方法は、一般的に「一般診断法」と「精密診断法」の2種類があります。

一般診断法は、現地調査で建物の基礎や壁の配置、劣化状況などを目視で確認し、図面と照らし合わせながら耐震性を評価する方法です。

一方、精密診断法は、壁や床の一部を剥がして内部の構造材の状態を確認するなど、より詳細な調査を行います。

多くの場合、まずは一般診断法で全体像を把握し、必要に応じて精密診断法に進むという流れになります。

診断にかかる費用は、自治体によっては補助金制度が用意されていることも多く、数万円程度の自己負担で済むケースも少なくありません。

診断結果は「評点」という形で示され、評点が1.0未満の場合は「倒壊する可能性がある」と判断されます。

この評点を基に、どの部分を補強すれば評点が1.0以上になるのか、具体的な補強計画を立てていくわけです。

闇雲にリフォームを行うのではなく、まずは専門家による正確な診断を受け、自宅の弱点を正確に把握することが、安全で効果的な平屋の耐震リフォームの第一歩と言えるでしょう。

耐震補強工事の具体的な方法

耐震診断によって自宅の弱点が明らかになったら、次はいよいよ具体的な耐震補強工事の計画に進みます。

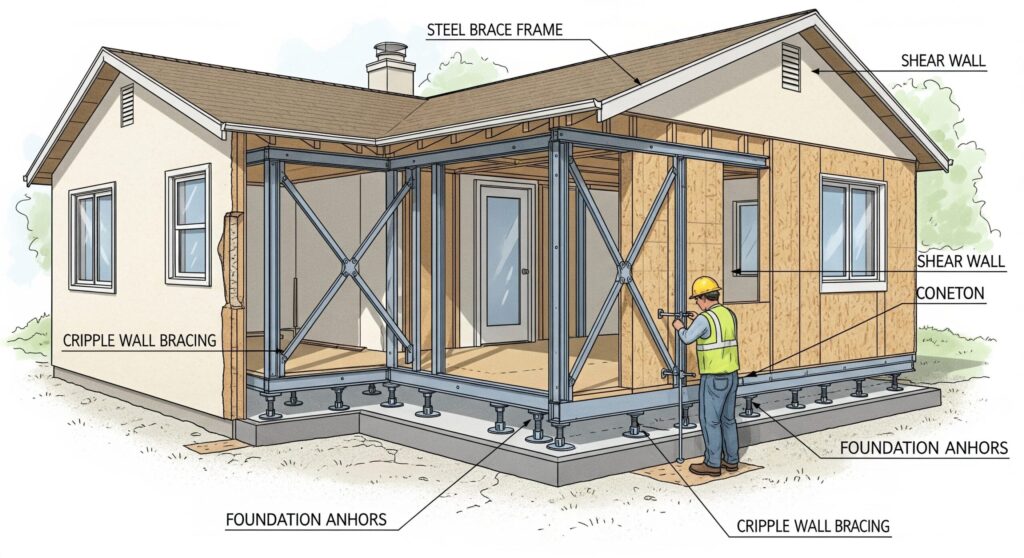

平屋の耐震リフォームで行われる補強工事は、主に「基礎」「壁」「屋根」、そして「接合部」の4つのポイントに分けられます。

これらの要素をバランス良く補強していくことが、建物全体の耐震性を向上させる鍵となります。

基礎の補強

建物を支える最も重要な部分が基礎です。

古い木造平屋では、鉄筋が入っていない「無筋コンクリート」の基礎であったり、基礎にひび割れ(クラック)が生じていたりするケースが見られます。

このような場合、ひび割れをエポキシ樹脂などで補修したり、既存の基礎の外側や内側に鉄筋コンクリートを打ち増しして一体化させる「増し打ち」という工法で補強します。

基礎全体が強固になることで、地震の揺れを建物全体に均等に伝えることができるようになります。

壁の補強

壁は、地震の横揺れに抵抗する「耐力壁」としての役割を担います。

耐力壁の量が不足していたり、配置のバランスが悪かったりすると、建物は揺れに耐えられずねじれて倒壊する危険性が高まります。

壁の補強で一般的なのは、筋かい(すじかい)を新たに追加したり、既存の壁に構造用合板を増し張りしたりする方法です。

筋かいは柱と梁の間に斜めに入れる部材で、建物の変形を防ぎます。

構造用合板は面で揺れを受け止めるため、非常に高い強度を発揮します。

これらの工事は、既存の壁を一度解体する必要があるため、内装のリフォームと同時に行うと効率的です。

屋根の軽量化

建物の最上部にある屋根が重いと、地震の際に建物が大きく揺さぶられる原因となります。

特に、重い和瓦などが使われている場合は、ガルバリウム鋼板のような軽量な金属屋根材に葺き替えることで、建物の重心が下がり、揺れに対する安定性が格段に向上します。

屋根の軽量化は、壁や基礎への負担を軽減する効果もあり、平屋の耐震リフォームにおいて非常に効果的な手法の一つです。

接合部の補強

地震の揺れによって、柱が土台から引き抜かれたり、梁が柱から外れたりするのを防ぐため、柱・梁・土台などの接合部を金物で補強します。

ホールダウン金物や羽子板ボルトといった補強金物を適切な場所に取り付けることで、部材同士の結束が強まり、建物の骨組み全体が一体となって揺れに抵抗できるようになります。

これらの補強工事は、診断結果に基づいて専門家が最適な組み合わせを提案します。

どこか一つだけを補強するのではなく、建物全体のバランスを考慮して計画的に行うことが重要です。

平屋の耐震性を高めるメリットとデメリット

平屋の耐震リフォームを行うことは、多くのメリットをもたらしますが、一方でいくつかのデメリットや注意点も存在します。

両方を正しく理解した上で、リフォームに踏み切ることが大切です。

ここでは、メリットとデメリットを具体的に見ていきましょう。

耐震リフォームのメリット

最大のメリットは、何と言っても「地震に対する安全性が向上し、安心して暮らせるようになる」ことです。

万が一の際に、自分や家族の命、そして大切な財産を守れる可能性が格段に高まります。

この精神的な安心感は、何物にも代えがたい価値があるでしょう。

次に、建物の資産価値が向上することも大きなメリットです。

耐震基準を満たしている住宅は、将来的に売却する際にも有利になります。

また、耐震基準適合証明書を取得できれば、住宅ローン控除や登録免許税、不動産取得税などの税制優遇を受けられる場合があります。

さらに、地震保険料の割引が適用されることもあり、長期的に見れば経済的なメリットも期待できます。

耐震工事をきっかけに、断熱性の向上や間取りの変更といった他のリフォームを同時に行うことで、住まいの快適性や利便性を総合的に高めることができるのも魅力です。

耐震リフォームのデメリット

一方、最も大きなデメリットは「費用の負担」です。

工事の内容によっては数百万円単位の出費が必要となり、家計への負担は小さくありません。

後述する補助金制度などを活用して、負担を軽減する工夫が求められます。

また、工事期間中は騒音や振動、粉塵などが発生し、生活に一定の制約が生じます。

大規模な工事になる場合は、仮住まいへの引っ越しが必要になることもあり、その費用や手間も考慮しなければなりません。

壁や床を解体した際に、シロアリ被害や雨漏りなど、予期せぬ建物の劣化が見つかり、追加の補修費用が発生する可能性もゼロではありません。

耐震性を優先するあまり、壁が増えて部屋が狭くなったり、大きな窓が設置できなくなったりと、デザインや間取りに制約が出てくる場合があることも理解しておく必要があります。

これらのメリットとデメリットを天秤にかけ、ご自身のライフプランや経済状況と照らし合わせながら、最適な判断を下すことが後悔しないためのポイントです。

リフォーム費用の相場と内訳

平屋の耐震リフォームを考える上で、最も気になるのが費用面ではないでしょうか。

一言で耐震リフォームといっても、建物の現状や補強する範囲、工法によって費用は大きく変動します。

ここでは、一般的な費用の相場と、その内訳について解説します。

費用の全体相場

一般的な木造平屋の場合、耐震リフォームにかかる費用の総額は100万円から250万円程度が最も多い価格帯とされています。

もちろん、これはあくまで目安です。

壁の補強や金物の設置といった部分的な工事であれば100万円以下で収まることもありますし、基礎からの大掛かりな補強や屋根の葺き替えまで含めると300万円以上かかるケースも珍しくありません。

耐震診断の結果、評点が著しく低い場合や、建物の劣化が激しい場合は、費用が高くなる傾向にあります。

正確な費用を知るためには、必ず複数のリフォーム業者から相見積もりを取り、内容を比較検討することが不可欠です。

費用の主な内訳

耐震リフォームの費用は、主に以下の項目で構成されています。

- 耐震診断費用:5万円~30万円程度。自治体の補助金で安くなる場合が多いです。

- 設計料・申請費用:10万円~30万円程度。補強計画の作成や、補助金申請に必要な書類作成の費用です。

- 仮設費用:足場の設置や養生など、工事を行うための準備費用です。

- 基礎補強工事費:50万円~150万円程度。ひび割れ補修や増し打ちなど、工法により変動します。

- 壁補強工事費:1ヶ所あたり3万円~15万円程度。筋かいの追加や構造用合板の設置など。補強する壁の数で総額が決まります。

- 接合部補強工事費:1ヶ所あたり数千円~2万円程度。金物の種類や取り付け箇所数によります。

- 屋根軽量化工事費:80万円~200万円程度。屋根の面積や使用する屋根材で大きく変わります。

- 内装・外装復旧費用:工事に伴い解体した壁や床、天井などを元に戻すための費用です。

- 諸経費:現場管理費や廃材処分費など、工事全体の10%~15%程度が目安です。

見積書を確認する際は、総額だけを見るのではなく、どのような工事にいくらかかるのか、材料費と人件費はそれぞれいくらかといった詳細な内訳までしっかりとチェックすることが重要です。

不明な点があれば、遠慮なく業者に質問し、納得できるまで説明を求めましょう。

知って得する補助金や減税制度

高額になりがちな平屋の耐震リフォームですが、国や地方自治体が用意している補助金や減税制度を上手に活用することで、自己負担を大幅に軽減できる可能性があります。

これらの制度は、知っていると知らないとでは大きな差が生まれるため、リフォーム計画の早い段階から情報収集を始めることが大切です。

耐震リフォームに関する補助金制度

多くの自治体では、耐震化を促進するために独自の補助金制度を設けています。

補助の対象となるのは、主に以下の項目です。

- 耐震診断:診断にかかる費用の一部または全額を補助。

- 補強設計:耐震補強工事の設計にかかる費用の一部を補助。

- 耐震改修工事:実際に行う補強工事の費用の一部を補助。これが最も補助額が大きくなります。

補助を受けるための主な要件は、「1981年5月31日以前に着工された旧耐震基準の木造住宅であること」が一般的です。

補助額は自治体によって様々ですが、耐震改修工事の場合、50万円から120万円程度を上限として補助するケースが多く見られます。

注意点として、これらの補助金は申請期間や予算枠が決められており、先着順で締め切られることが多いです。

また、必ず「契約前・工事着工前」に申請する必要があるため、まずは、お住まいの市区町村の役所(建築指導課など)の窓口やウェブサイトで、制度の有無、要件、申請時期などを確認しましょう。

耐震リフォームに関する減税制度

補助金に加えて、税金の負担が軽くなる減税制度も利用できる場合があります。

代表的なものには以下の3つがあります。

- 所得税の控除(住宅耐震改修特別控除):耐震改修工事費用の10%(最大25万円)がその年の所得税額から直接控除されます。確定申告が必要です。

- 固定資産税の減額:一定の要件を満たす耐震改修工事を行った場合、工事完了の翌年度分の家屋にかかる固定資産税が2分の1に減額されます。工事完了後3ヶ月以内に市区町村へ申告が必要です。

- 贈与税の非課税措置:親や祖父母からリフォーム資金の贈与を受けた場合に、一定額まで贈与税が非課税になる制度です。

これらの制度を利用するためには、工事を行ったことを証明する「増改築等工事証明書」などの書類が必要になります。

リフォーム業者に制度を利用したい旨を伝え、必要な書類の発行を依頼しておきましょう。

補助金と減税制度を組み合わせることで、実質的な負担を大きく減らすことが可能です。

複雑な手続きも多いですが、業者に相談しながら賢く活用することをおすすめします。

失敗しない平屋の耐震リフォームの進め方

◆この章のポイント◆

- 信頼できる業者選びのポイント

- 工事期間と仮住まいの必要性

- 間取り変更も同時にできる?

- リフォーム後の固定資産税

- 安心の暮らしを実現する平屋の耐震リフォームの総括

信頼できる業者選びのポイント

平屋の耐震リフォームの成功は、信頼できる業者に巡り会えるかどうかにかかっていると言っても過言ではありません。

専門的な知識と技術が求められる工事だからこそ、業者選びは慎重に行う必要があります。

ここでは、後悔しないための業者選びのポイントをいくつかご紹介します。

許認可や資格の有無を確認する

まず基本として、建設業の許可や建築士事務所の登録があるかを確認しましょう。

また、担当者が建築士や耐震診断資格者などの専門資格を持っていると、より安心して相談できます。

自治体の補助金を利用する場合は、その自治体が指定する業者でなければならないケースもあるため、事前に確認が必要です。

平屋や耐震工事の実績が豊富か

リフォーム業者にもそれぞれ得意分野があります。

ウェブサイトなどで施工事例を確認し、平屋の耐震リフォームを手がけた実績が豊富にある業者を選びましょう。

特に、自宅と似たような築年数や構造の家の工事経験があるかどうかは重要な判断材料になります。

具体的な事例を見せてもらいながら、どのような工事を行ったのか説明を求めると良いでしょう。

見積書の内容が詳細で明確か

「一式」といった大雑把な項目ばかりの見積書を提出してくる業者は要注意です。

信頼できる業者は、工事内容や使用する材料、数量、単価などが詳細に記載された、透明性の高い見積書を作成します。

複数の業者から相見積もりを取り、内容を比較することで、費用の妥当性や各社の誠実さが見えてきます。

担当者とのコミュニケーションはスムーズか

リフォームは工事が完了するまで、担当者と何度も打ち合わせを重ねることになります。

こちらの疑問や要望に対して、専門用語ばかり使わずに分かりやすく説明してくれるか、親身になって相談に乗ってくれるかなど、担当者との相性も大切です。

少しでも不安や不信感を覚えるようであれば、その業者との契約は見送った方が賢明かもしれません。

保証やアフターサービスは充実しているか

工事中の万が一の事故に備えた保険(リフォーム瑕疵保険など)に加入しているか、そして工事完了後の保証や定期的な点検といったアフターサービスの内容も確認しておきたいポイントです。

保証内容が書面で明確に示されているかどうかもチェックしましょう。

これらのポイントを踏まえ、じっくりと時間をかけて、安心して大切な住まいを任せられるパートナーを見つけてください。

工事期間と仮住まいの必要性

平屋の耐震リフォームを決断したら、次に気になるのは「どのくらいの期間、工事が行われるのか」そして「その間、どこで生活すれば良いのか」という点でしょう。

工事期間と仮住まいの有無は、生活への影響や追加費用に直結する重要な問題です。

一般的な工事期間の目安

耐震リフォームの工事期間は、その規模や内容によって大きく異なります。

あくまで一般的な目安として、以下を参考にしてください。

- 耐震診断・設計:1ヶ月~2ヶ月。現地調査から補強計画の策定、見積もりの作成までを含みます。補助金の申請手続きにも時間がかかる場合があります。

- 部分的な補強工事:2週間~1ヶ月程度。壁の補強や金物の設置など、比較的小規模な工事の場合です。

- 全体的な補強工事:1ヶ月~3ヶ月程度。基礎の補強や屋根の葺き替え、内装の大規模な解体を伴う場合などです。

この期間に加えて、解体後に予期せぬ問題(構造材の腐食など)が見つかった場合は、追加の工事でさらに期間が延びる可能性もあります。

契約前に、業者から提示される工程表をよく確認し、スケジュールに余裕を持っておくことが大切です。

仮住まいは必要?

仮住まいが必要になるかどうかは、工事の規模に大きく左右されます。

壁の補強など、部屋ごとに工事を進められる場合は、住みながらのリフォームも不可能ではありません。

家具を移動させながら、工事をする部屋と生活する部屋を分けて対応します。

しかし、住みながらの工事は、騒音やホコリ、職人の出入りなどで大きなストレスを感じることも事実です。

一方で、基礎工事や屋根全体の工事、間取りの変更を伴う大掛かりなリフォームの場合は、生活空間の確保が難しくなるため、仮住まいへの引っ越しが必須となることがほとんどです。

仮住まいを探す場合は、マンスリーマンションや短期賃貸物件が選択肢となりますが、家賃や引っ越し費用など、リフォーム本体の費用とは別に数十万円の追加出費が必要になることを念頭に置かなければなりません。

業者によっては仮住まいの手配をサポートしてくれる場合もあるので、リフォーム計画の早い段階で相談してみると良いでしょう。

工事期間中の生活を具体的にイメージし、心身の負担や予算を考慮して、住みながらにするか仮住まいを選ぶかを判断することが重要です。

間取り変更も同時にできる?

平屋の耐震リフォームは、壁や床を一度解体する工程を含むことが多いため、実は間取りの変更や内装のリノベーションを行う絶好の機会でもあります。

「どうせ工事をするなら、この機会に長年の悩みだった間取りも改善したい」と考える方は少なくありません。

耐震リフォームと間取り変更を同時に行うメリット

最大のメリットは、工事の効率化とトータルコストの削減です。

耐震工事と間取り変更を別々に行うと、その都度、解体費用や内装仕上げ費用、足場代などが二重にかかってしまいます。

同時に行うことで、これらの重複する費用を一度で済ませることができ、結果的に割安になるケースが多いのです。

また、工事期間も短縮できるため、仮住まいの期間を短くできる可能性もあります。

例えば、「壁を補強するついでに、壁を取り払って広いリビングダイニングにしたい」「筋かいを入れる壁の位置を工夫して、新しい収納スペースを作りたい」といったように、耐震性の向上と暮らしやすさの向上を両立させたプランニングが可能になります。

注意点とポイント

一方で、注意すべき点もあります。

それは、間取りの自由度と耐震性の確保は、時として相反する関係にあるということです。

例えば、部屋を広くするために重要な柱や耐力壁を安易に撤去してしまうと、建物の強度が著しく低下してしまいます。

間取り変更を行う場合は、必ず耐震性を考慮した設計が不可欠です。

どの壁が建物を支える上で重要なのかを専門家が正しく判断し、壁を撤去する代わりに梁で補強したり、別の場所に新たな耐力壁を設けたりといった構造計算に基づいた設計が必要になります。

したがって、間取り変更も同時に検討している場合は、耐震設計に関する高度な知識と経験を持つ建築士やリフォーム業者に依頼することが絶対条件となります。

「こんな暮らしがしたい」という理想のライフスタイルを業者に伝え、耐震性を確保しながらどこまで実現できるのか、プロの視点から最適なプランを提案してもらいましょう。

安全性と快適性を同時に手に入れることができるのは、耐震リフォームならではの大きな魅力と言えるでしょう。

リフォーム後の固定資産税

平屋の耐震リフォームを検討する際、意外と見落としがちながらも気になるのが、工事後の「固定資産税」がどうなるのかという点です。

「リフォームで家の価値が上がると、税金も高くなるのでは?」と心配される方もいらっしゃるかもしれません。

結論から言うと、耐震リフォーム単体で固定資産税が大幅に上がるケースは稀であり、むしろ減額措置を受けられる可能性の方が高いです。

固定資産税の基本的な考え方

固定資産税は、毎年1月1日時点での土地や家屋の評価額に基づいて課税されます。

家屋の評価額は、使用されている資材や設備のグレードによって決まります。

そのため、例えば間取りの変更を伴う大規模なリノベーションや、最新のハイグレードな設備を導入した場合は、家屋の評価額が上がり、結果として固定資産税が増額となる可能性があります。

耐震リフォームと固定資産税の減額措置

しかし、耐震補強を目的としたリフォームに関しては、税制上の優遇措置が設けられています。

前述の「知って得する補助金や減税制度」の章でも触れましたが、一定の要件を満たす耐震改修工事を行った住宅に対しては、工事が完了した翌年度分の家屋にかかる固定資産税が2分の1に減額される制度があります。

この減額措置を受けるための主な要件は以下の通りです。

- 1982年1月1日以前から存在する住宅であること。

- 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること。

- 改修費用が50万円超であること。

この減額措置を受けるためには、工事完了後3ヶ月以内に、リフォーム業者などが発行する「増改築等工事証明書」などを添えて、お住まいの市区町村の税務課へ申告する必要があります。

手続きを忘れると減額が受けられなくなってしまうため、工事完了後は速やかに申請を行いましょう。

このように、耐震リフォームは固定資産税の増額を心配するよりも、むしろ減税のメリットを受けられる制度です。

ただし、耐震工事と同時に大規模な増築や間取り変更を行った場合は、減税額よりも評価額の上昇分が上回り、結果的に税額が上がってしまう可能性もゼロではありません。

工事内容によって税額がどのように変動する可能性があるか、事前にリフォーム業者や役所に確認しておくとより安心です。

安心の暮らしを実現する平屋の耐震リフォームの総括

これまで、平屋の耐震リフォームに関する様々な情報を見てきました。

耐震診断の重要性から始まり、具体的な工事内容、費用、補助金、業者選び、そして税金の話まで、多岐にわたる知識が必要であることをご理解いただけたかと思います。

平屋の耐震リフォームは、決して安い買い物ではありませんし、計画から完了までには多くの時間と労力がかかります。

しかし、それらを超えるだけの大きな価値が、このリフォームにはあります。

それは、日々の暮らしの中で感じる「安心感」です。

いつ来るかわからない大地震の脅威に怯えることなく、住み慣れた我が家で穏やかに過ごせる時間は、何物にも代えがたい宝物と言えるでしょう。

このリフォームは、単に建物を物理的に強くするだけではありません。

家族の命と財産を守り、未来へと住み継いでいくための、大切な投資なのです。

この記事で得た知識を元に、まずは第一歩として、お住まいの自治体の補助金制度を調べたり、信頼できそうなリフォーム業者に相談したりすることから始めてみてはいかがでしょうか。

正しい知識を身につけ、信頼できるパートナーと共に計画を進めることで、必ずや満足のいく平屋の耐震リフォームを実現できるはずです。

あなたの家が、これからも末永く、家族の笑顔が集まる安全な場所であり続けることを心から願っています。

本日のまとめ

- 平屋の耐震リフォームは地震への備えとして極めて重要

- 特に旧耐震基準の建物は耐震診断が不可欠

- 耐震診断で家の弱点を正確に把握することが第一歩

- 補強工事は基礎・壁・屋根・接合部をバランス良く行う

- 屋根の軽量化は耐震性向上に非常に効果的

- リフォーム費用は100万円から250万円が一般的な相場

- 国や自治体の補助金制度を積極的に活用すべき

- 所得税控除や固定資産税の減税制度も要チェック

- 信頼できる業者選びがリフォーム成功の鍵

- 実績が豊富で詳細な見積もりを出す業者を選ぶ

- 工事期間は内容により2週間から3ヶ月以上と様々

- 大規模工事では仮住まいの検討も必要になる

- 耐震工事と同時に間取り変更も可能で効率的

- 固定資産税は減税措置により下がる可能性がある

- リフォームは家族の命と安心を守る未来への投資

| 【PR】憧れの平屋での暮らし、実現しませんか? 「何から始めればいいかわからない」「たくさんの住宅会社を回るのは大変…」そんなお悩み、ありませんか? 「タウンライフ家づくり」なら、自宅にいながらたった3分で、複数の住宅会社にオリジナルの家づくり計画を無料で依頼できます。 あなたのためだけに作成された「間取りプラン」「資金計画」「土地の情報」が無料で手に入り、簡単に比較検討できるのが魅力です。 厳しい基準をクリアした信頼できる全国1,190社以上の優良企業が、あなたの理想の平屋づくりをサポートします。 情報収集だけでも大歓迎。まずは無料一括依頼で、理想のマイホームへの第一歩を踏み出してみましょう。 |

参考サイト

耐震補強は大切?平屋をリフォームして地震にそなえよう

平屋の耐震性や耐震リフォームの内容について解説します! – 鈴木住研

平屋の耐震補強工事 | 株式会社ハレプラス

築46年の木造平屋住宅を耐震診断・補強してフルリフォーム | 千葉のリフォーム/リノベーション

平屋のリフォームをお考えの方へ!耐震補強工事について詳しく解説します! – 鈴木住研

コメント