こんにちは、サイト管理人です

「築50年の家をフルリフォームしたいけれど、一体何から始めれば良いのだろうか」。

長年住み慣れた愛着のある家を、これからも安心して快適に暮らせる空間にしたい、そうお考えではありませんか。

築50年という大きな節目を迎えた家には、独特の魅力や価値がある一方で、現代の生活様式に合わない部分や、目に見えない部分での劣化が進行している可能性も否定できません。

そのため、築50年の家をフルリフォームする際には、単純に見た目を新しくするだけでなく、様々な角度から検討する必要があります。

例えば、リフォームにかかる費用はどのくらいなのか、そもそも建て替えという選択肢と比較した場合のメリットやデメリットは何なのか、といった点は非常に重要です。

また、地震が多い日本では耐震性の問題は避けて通れませんし、利用できる補助金制度があるなら賢く活用したいものでしょう。

実際に工事を始めると、どのくらいの期間がかかるのか、具体的な事例を見てイメージを膨らませたいという方も多いはずです。

さらに、リフォームで後悔しないための注意点を事前に把握し、理想の間取りを実現するためのポイント、そしてリフォーム後の固定資産税がどうなるのかまで、知っておくべきことは多岐にわたります。

この記事では、そうした築50年の家をフルリフォームする際に抱くであろう、あらゆる疑問や不安を解消するために、必要な情報を網羅的に解説していきます。

最後までお読みいただくことで、あなたの家が持つ可能性を最大限に引き出し、理想の住まいを実現するための、確かな一歩を踏み出すことができるでしょう。

◆このサイトでわかる事◆

- 建て替えとリフォームのメリット・デメリット

- リフォームで後悔しないための具体的な注意点

- 築50年の家に必要な耐震補強の考え方

- フルリフォームにかかる工事期間の目安

- フルリフォームの費用相場と資金計画のポイント

- 活用できる補助金や減税制度の種類

- リフォーム後の固定資産税に関する知識

| 【PR】 リフォームをしようとする時に大切なのは「比較をすること」です。しかし実際には、自分で行おうとするととても大変ですし、数多く見積もりをしようとしたら心も折れてしまいます。 そこでおすすめなのがタウンライフの「一括見積り」です。日本全国の600社以上のリフォーム会社の中から、あなたに適したリフォーム会社から見積もりを受ける事ができます 見積もり比較することで、最大100万円程度節約になる事も!自宅に居ながらにして、いくつか項目を記入するだけで、簡単に完全無料で資料を取り寄せる事ができます |

あなたにフィットするリフォームプランを見つけよう♪

築50年の家をフルリフォームする前に知るべき基本情報

◆この章のポイント◆

- 建て替えとリフォームのメリット・デメリットを比較

- 後悔しないために押さえるべき注意点とは

- 耐震基準への適合と補強工事の必要性

- 工事にかかる期間の目安はどのくらいか

- 参考になるリフォーム事例でイメージを掴む

建て替えとリフォームのメリット・デメリットを比較

築50年の家を前にしたとき、多くの人が最初に悩むのが「フルリフォーム」と「建て替え」のどちらを選ぶべきかという問題です。

どちらの選択にも一長一短があり、ご自身の家の状態、予算、そして将来のライフプランを総合的に考慮して判断する必要があります。

ここでは、両者のメリットとデメリットを比較し、最適な選択をするための判断材料を提供します。

フルリフォームのメリット

フルリフォームの最大のメリットは、建て替えに比べて費用を抑えられる傾向にあることです。

基礎や柱など、まだ使える構造部分を活かすため、解体費用や新しい構造材の費用を節約できます。

また、愛着のある家の面影を残しながら、現代の生活に合わせて住みやすく改修できる点も大きな魅力と言えるでしょう。

例えば、思い出のある梁や柱をデザインの一部として見せることも可能です。

税金面でもメリットがあります。

建て替えの場合は新しい家屋として不動産取得税がかかりますが、リフォームの場合は一定の条件を満たせば非課税となるケースが多いです。

固定資産税も、建て替えによって評価額が大幅に上がることと比べれば、リフォームの方が上昇を緩やかに抑えられる可能性があります。

フルリフォームのデメリット

一方で、デメリットも存在します。

既存の構造を活かすということは、間取りの自由度に制約が出る場合があるということです。

構造上どうしても動かせない柱や壁があり、理想通りの間取りが実現できない可能性も考えられます。

また、解体してみて初めて、想定外の劣化や損傷(例えば土台の腐食やシロアリ被害)が見つかることも少なくありません。

その場合、追加の補修工事が必要となり、当初の見積もりよりも費用が膨らんでしまうリスクがあります。

これは、築年数が古い家ほど起こりやすい問題と言えるでしょう。

建て替えのメリット

建て替えの最大のメリットは、何と言っても設計の自由度の高さです。

現在の建築基準法に準拠した最新の耐震性や断熱性を備えた、全く新しい家をゼロから設計できます。

間取りも家族構成やライフスタイルに合わせて自由に決めることができ、将来を見越したバリアフリー設計なども取り入れやすいでしょう。

また、地盤調査からやり直すため、地盤沈下などの根本的な問題も解決できる可能性があります。

新しい家は資産価値も高くなります。

建て替えのデメリット

建て替えのデメリットは、やはり費用が高額になることです。

既存の家の解体費用、新しい家の建築費用、そして登記費用や不動産取得税など、様々なコストがかかります。

工事期間もフルリフォームより長くなるのが一般的で、その間の仮住まいの費用や手間も考慮しなければなりません。

さらに、現在の建築基準法では、建て替え前と同じ規模の家を建てられないケースもあります。

例えば、敷地が接している道路の幅員によっては、セットバック(敷地の一部を後退させること)が必要になり、建築面積が狭くなる可能性がある点には注意が必要です。

比較まとめ表

以下に、リフォームと建て替えの比較をまとめます。

| 項目 | フルリフォーム | 建て替え |

|---|---|---|

| 費用 | 比較的安い傾向 | 高額になる傾向 |

| 工期 | 比較的短い | 長い |

| 設計の自由度 | 制約あり | 高い |

| 税金 | 優遇措置が多い | 不動産取得税などが発生 |

| 家の思い出 | 残しやすい | なくなる |

| 仮住まい | 不要な場合もある | 必須 |

最終的にどちらを選ぶかは、専門家であるリフォーム会社や工務店に家の状態を詳しく診断してもらい、正確な見積もりを取った上で、ご自身の優先順位と照らし合わせて慎重に判断することが重要です。

後悔しないために押さえるべき注意点とは

築50年の家をフルリフォームすることは、新築同様の住み心地を手に入れる大きなチャンスですが、同時にいくつかの注意点を押さえておかないと、「こんなはずではなかった」と後悔につながる可能性があります。

特に築年数が経過している物件だからこそ、事前の計画と確認が非常に重要になります。

ここでは、後悔を避けるために必ず押さえておきたい注意点を具体的に解説します。

1. 家の状態を正確に把握する(ホームインスペクションの実施)

最も重要な注意点が、リフォームを計画する前に家の現状を専門家によって正確に診断してもらうことです。

これを「ホームインスペクション(住宅診断)」と呼びます。

築50年の家では、目に見える壁紙の汚れや床のきしみだけでなく、構造躯体(柱・梁・土台)の腐食やシロアリ被害、断熱材の劣化、雨漏りなど、見えない部分に深刻な問題が隠れている可能性があります。

これらの問題を把握しないままリフォームを進めてしまうと、工事の途中で追加費用が発生したり、最悪の場合、リフォーム自体が困難になることもあります。

ホームインスペクションによって、どこを優先的に補修・補強すべきかが明確になり、より精度の高いリフォーム計画と見積もりが可能になります。

2. リフォームの目的と優先順位を明確にする

「なぜリフォームするのか」「リフォームで何を一番改善したいのか」という目的を家族全員で話し合い、明確にしておくことが大切です。

例えば、「冬の寒さを解消したい(断熱性の向上)」「地震に備えたい(耐震性の強化)」「子供が独立したので夫婦二人の生活に合わせた間取りにしたい」など、目的は様々でしょう。

予算には限りがあるため、すべての希望を叶えることは難しいかもしれません。

そのため、「これだけは絶対に譲れない」という優先順位を決めておくことが、満足度の高いリフォームにつながります。

デザイン性なのか、機能性なのか、あるいは安全性なのか、軸をぶらさないことが重要です。

3. 信頼できるリフォーム会社を選ぶ

リフォームの成功は、パートナーとなるリフォーム会社選びにかかっていると言っても過言ではありません。

特に築古物件のリフォーム経験が豊富な会社を選ぶことが重要です。

- 築50年クラスの家の施工事例を見せてもらう

- 担当者との相性やコミュニケーションの取りやすさを確認する

- 見積書の項目が詳細で分かりやすいかチェックする

- アフターサービスや保証の内容を確認する

複数の会社から相見積もりを取り、内容をじっくり比較検討することをおすすめします。

単に価格が安いというだけで選ぶのではなく、提案内容や対応の質を総合的に判断しましょう。

4. 資金計画に余裕を持たせる

前の項目でも触れましたが、築古物件のリフォームでは予期せぬ追加工事が発生する可能性があります。

そのため、見積もり金額ぴったりの資金計画ではなく、総費用の10%~20%程度の予備費を見込んでおくことが賢明です。

予備費を用意しておくことで、万が一の事態にも慌てず対応でき、結果的に妥協のないリフォームが実現できます。

リフォームローンを利用する場合も、借入額については慎重に検討しましょう。

これらの注意点を一つひとつ確認しながら計画を進めることで、築50年の家をフルリフォームした後悔のリスクを大幅に減らすことができます。

耐震基準への適合と補強工事の必要性

日本は世界でも有数の地震大国であり、住宅の耐震性は命を守る上で最も重要な性能の一つです。

特に築50年の家をフルリフォームする際には、この耐震性の問題を避けて通ることはできません。

現在の耐震基準と比べて、築50年の家がどのような状況にあるのかを理解し、適切な対応をとることが不可欠です。

旧耐震基準と新耐震基準

日本の建築物の耐震基準は、大きな地震が発生するたびに見直されてきました。

その中でも最も大きな節目が、1981年(昭和56年)6月1日です。

この日を境に、建築基準法の耐震基準が大きく改正されました。

- 旧耐震基準(1981年5月31日以前):震度5強程度の揺れでも倒壊・崩壊しないことが基準。

- 新耐震基準(1981年6月1日以降):震度5強程度ではほとんど損傷せず、震度6強から7の揺れでも倒壊・崩壊しないことが基準。

築50年の家ということは、建築確認が1975年頃に行われた建物ということになり、間違いなく「旧耐震基準」で建てられています。

旧耐震基準の家がすべて危険というわけではありませんが、新耐震基準の家と比べると、大地震に対する安全性が低いことは明らかです。

そのため、フルリフォームを行うこの機会に、耐震性を向上させることは極めて重要だと言えます。

耐震診断の実施

まず最初に行うべきは、専門家による「耐震診断」です。

リフォーム会社や設計事務所に依頼し、家の基礎の状態、壁の量と配置のバランス、接合部の金物の有無、部材の劣化具合などを詳しく調査してもらいます。

この診断結果によって、現在の家の耐震性が数値(評点)で示されます。

一般的に、評点が1.0未満の場合は「倒壊する可能性がある」と判断され、補強工事が推奨されます。

多くの自治体では、この耐震診断に対して補助金制度を設けていますので、お住まいの市区町村の窓口で確認してみると良いでしょう。

具体的な耐震補強工事

耐震診断の結果に基づき、必要な補強工事を行います。

主な補強工事には以下のようなものがあります。

- 基礎の補強:基礎にひび割れがあれば補修し、無筋コンクリートの場合は鉄筋コンクリートで補強(増し打ち)します。

- 壁の補強:壁の量が不足している箇所に、構造用合板などを張って耐力壁を新設・増設します。壁の配置バランスも考慮して行います。

- 接合部の補強:柱と土台、柱と梁などの接合部分に、ホールダウン金物などの補強金物を設置し、地震の揺れで抜けにくくします。

- 屋根の軽量化:重い瓦屋根から、軽量な金属屋根(ガルバリウム鋼板など)に葺き替えることも有効な耐震対策です。屋根が軽いほど、建物の揺れが小さくなります。

フルリフォーム、特に間取り変更を伴うスケルトンリフォームの場合は、壁や床を一度解体するため、耐震補強工事を同時に行いやすい絶好の機会です。

費用はかかりますが、安心して長く住み続けるための最も重要な投資と捉え、必ず実施することを強くお勧めします。

工事にかかる期間の目安はどのくらいか

築50年の家をフルリフォームすると決めたら、次に気になるのが「一体、どのくらいの期間がかかるのか」という点ではないでしょうか。

工事期間は、リフォームの規模や内容、そして工事中の仮住まいの計画にも大きく関わってきます。

ここでは、フルリフォームにかかる期間の目安と、工事が始まるまでの流れについて解説します。

工事期間の目安:3ヶ月~半年以上

結論から言うと、築50年の家のフルリフォームにかかる工事期間は、一般的に3ヶ月から6ヶ月程度を見込んでおくと良いでしょう。

ただし、これはあくまで目安であり、以下の要因によって期間は大きく変動します。

- リフォームの規模:内装・外装・水回り設備など、家全体を改修する大規模なものか、部分的なものか。

- スケルトンリフォームかどうか:家の骨格(構造躯体)だけを残してすべて解体する「スケルトンリフォーム」の場合は、工期が長くなる傾向にあります。通常、4ヶ月~7ヶ月ほどかかることもあります。

- 間取り変更の有無:壁の撤去や新設など、大規模な間取り変更を伴う場合は工期が延びます。

- 補強工事の有無:耐震補強や断熱工事などを行う場合、その分工期は長くなります。

- 建物の状態:解体後に予期せぬ腐食やシロアリ被害などが見つかった場合、追加の補修工事が必要となり、工期が延長されることがあります。

リフォーム開始までの期間も考慮する

注意したいのは、上記の期間はあくまで「工事そのもの」にかかる期間であるという点です。

実際に工事が始まるまでには、さらに数ヶ月の準備期間が必要になります。

一般的な流れと期間の目安は以下の通りです。

- 情報収集・リフォーム会社探し(1~2ヶ月):どのようなリフォームをしたいかイメージを固め、複数のリフォーム会社に相談します。

- 現地調査・プランニング・見積もり(1~2ヶ月):リフォーム会社に現地調査をしてもらい、具体的なプランと見積もりを提案してもらいます。複数の会社を比較検討し、契約する会社を決定します。

- 詳細設計・仕様決定(1~2ヶ月):契約後、間取りの詳細や壁紙、床材、キッチンやお風呂の設備など、細かな仕様を一つひとつ決めていきます。ショールームに足を運ぶことも多くなります。

- 建築確認申請(必要な場合)(約1ヶ月):大規模なリフォームの場合、行政への建築確認申請が必要になることがあります。この手続きに1ヶ月程度かかります。

つまり、相談を始めてから工事が完了するまでには、トータルで半年から1年近くかかることも珍しくありません。

「来年の春には新しい家で暮らしたい」といった希望がある場合は、早め早めに動き出すことが非常に重要です。

仮住まいについて

フルリフォームの場合、工事期間中は家全体が使えなくなるため、仮住まいを用意する必要があります。

マンスリーマンションや賃貸アパート、あるいは実家などが選択肢になります。

仮住まい探しや引っ越しの手間、家賃なども考慮して、全体のスケジュールと資金計画を立てましょう。

リフォーム会社によっては仮住まいを紹介してくれる場合もあるので、相談してみると良いでしょう。

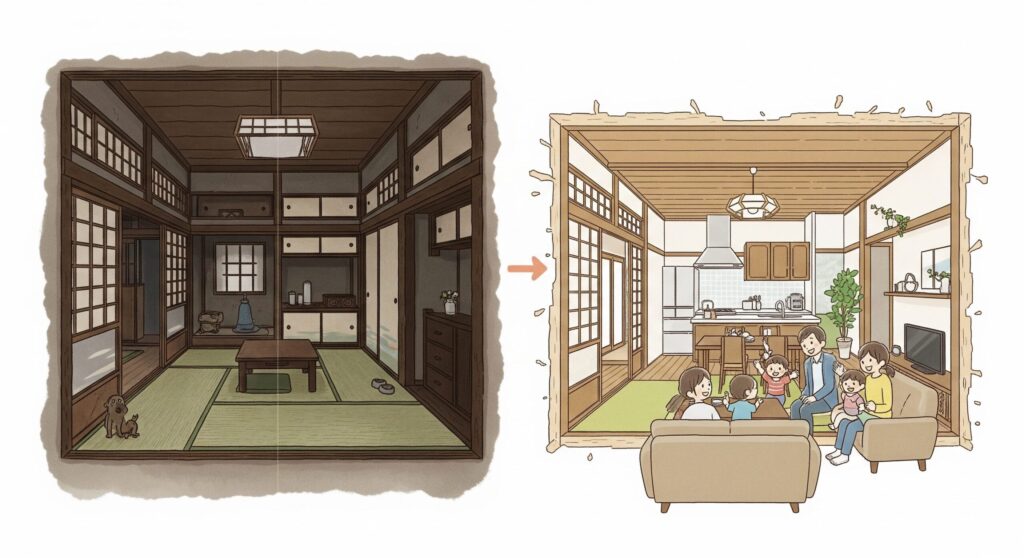

参考になるリフォーム事例でイメージを掴む

築50年の家をフルリフォームすると言っても、具体的にどのように生まれ変わるのか、なかなかイメージが湧きにくいかもしれません。

そんな時に非常に役立つのが、実際に行われたリフォームの「事例」です。

他人の成功例を見ることで、自分たちのリフォームで実現したいことや、デザインのヒント、間取りのアイデアなど、多くの気づきを得ることができます。

事例を探す方法

リフォーム事例は、様々な場所で見つけることができます。

- リフォーム会社のウェブサイト:多くのリフォーム会社は、自社が手掛けた物件を施工事例としてウェブサイトで公開しています。「築50年」「戸建て」「フルリフォーム」などのキーワードで検索してみましょう。ビフォー・アフターの写真や、かかった費用、工期、施主のコメントなどが掲載されていることが多く、非常に参考になります。

- 住宅情報誌・インテリア雑誌:専門誌には、デザイン性や機能性に優れたリフォーム事例が数多く紹介されています。プロの視点でまとめられているため、トレンドやアイデアの宝庫です。

- SNSやブログ:InstagramやPinterest、個人のブログなどでは、実際にリフォームを経験した人のリアルな声や写真を見つけることができます。特に、住み始めてからの感想などは、計画段階では気づきにくいポイントを知る上で役立ちます。

- リフォーム会社からの提案:相談しているリフォーム会社に、自分たちの希望に近い過去の事例を紹介してもらうのも良い方法です。具体的な写真や図面を見ながら説明してもらうことで、イメージの共有がしやすくなります。

事例を見る際のチェックポイント

ただ漠然と事例を眺めるのではなく、以下のポイントを意識して見ると、より自分たちの計画に役立てることができます。

1. ビフォー・アフターの間取りの変化

元の間取りが、リフォーム後どのように変わったのかに注目しましょう。

細切れだった部屋をつなげて広いLDKにした例、暗かった北側の部屋に光を取り込むために吹き抜けを設けた例など、問題解決のアイデアが見つかります。

2. デザイン・内装のテイスト

モダン、ナチュラル、和風、レトロなど、どのようなデザインテイストでまとめられているかを確認します。

床材や壁紙の色、照明器具の選び方、造作家具のデザインなどが、全体の雰囲気を決定づける要素です。

特に、築50年の家ならではの古い梁や柱をあえて見せる「古民家風」のデザインは、新築にはない温かみと個性を演出できるため人気があります。

3. 課題と解決策

その家が元々抱えていた課題(暗い、寒い、収納が少ないなど)と、それをリフォームでどのように解決したのかというストーリーに注目します。

自分たちの家と同じような悩みを解決した事例は、非常に参考になるはずです。

4. 費用と工事内容

どのくらいの規模のリフォームに、いくらの費用がかかったのかは、最も気になるポイントの一つです。

ただし、費用は家の状態や仕様によって大きく異なるため、あくまで参考程度と捉えましょう。

「このくらいの予算で、ここまでできるのか」という目安を知ることができます。

多くの事例に触れることで、自分たちの理想の暮らしがより具体的になり、リフォーム会社との打ち合わせもスムーズに進められるようになります。

あなたにフィットするリフォームプランを見つけよう♪

築50年の家をフルリフォームの費用と賢い資金計画

◆この章のポイント◆

- フルリフォームの費用相場と内訳

- 活用できる補助金や減税制度を解説

- 間取り変更で変わる暮らしとポイント

- リフォーム後の固定資産税はどうなる?

- まとめ:築50年の家をフルリフォームで理想の住まいを

フルリフォームの費用相場と内訳

築50年の家をフルリフォームするにあたり、最も気になるのが「費用」の問題です。

一体どのくらいの予算を見込んでおけば良いのでしょうか。

リフォーム費用は、家の広さ、劣化状況、工事の内容、そして使用する建材や設備のグレードによって大きく変動しますが、ここでは一般的な費用相場と、その内訳について詳しく見ていきましょう。

フルリフォームの費用相場:1,000万円~2,000万円以上

一般的な木造戸建て(延床面積30~40坪程度)の場合、築50年の家をフルリフォームする費用相場は、おおよそ1,000万円から2,000万円程度が中心的な価格帯となります。

特に、家の骨組みだけを残して内外装を全面的に刷新する「スケルトンリフォーム」を行う場合は、1,500万円以上かかるケースが多くなります。

- 1,000万円~1,500万円の価格帯:内装の全面的なリフレッシュ、キッチン・風呂・トイレなどの水回り設備の交換、外壁・屋根の塗装や部分補修などが主な内容です。耐震補強や断熱工事も、範囲を限定すればこの予算内で実施可能な場合があります。

- 1,500万円~2,000万円の価格帯:上記の工事に加え、大規模な間取り変更、サッシの交換を含む本格的な断熱改修、しっかりとした耐震補強工事まで含めることが可能になります。内外装ともに新築に近い性能とデザインを実現できるでしょう。

- 2,000万円以上の価格帯:デザイン性の高い造作家具を多く取り入れたり、ハイグレードな設備を導入したり、二世帯住宅への変更など、よりこだわりの強い大規模な改修を行う場合の予算感です。建て替え費用に近くなることもあります。

費用の主な内訳

リフォーム費用は、様々な工事費用の積み重ねで構成されています。

見積書を正しく理解するためにも、主な内訳を知っておきましょう。

1. 仮設工事費(全体の約5%)

工事用の足場や養生シートの設置、現場の電気・水道、仮設トイレなど、工事そのものではなく、工事を行うために必要な準備や後片付けにかかる費用です。

2. 解体工事費(全体の約5%~10%)

既存の内装や壁、設備などを撤去し、廃材を処分するための費用です。アスベスト(石綿)が含まれている建材が使用されている場合、専門業者による除去作業が必要となり、費用が追加で発生することがあります。

3. 木工事費(全体の約20%~30%)

柱や梁の補強、壁や床の下地作り、間仕切りの設置、造作家具の製作など、大工工事にかかる費用です。リフォーム費用の大きな割合を占めます。

4. 内装・建具工事費(全体の約15%~20%)

壁紙(クロス)や床材(フローリングなど)、天井の仕上げ、室内ドアや窓(サッシ)の交換などにかかる費用です。選ぶ素材のグレードによって価格が大きく変わります。

5. 設備工事費(全体の約20%~25%)

キッチン、浴室、トイレ、洗面台といった水回り設備の本体価格と設置費用です。また、給排水管やガス管の配管工事、電気配線の工事もここに含まれます。設備のグレードが費用に直結する部分です。

6. 外装工事費(全体の約10%~15%)

屋根の葺き替えやカバー工法、外壁の塗装や張り替えなど、家の外側に関する工事費用です。

7. その他(諸経費など)

現場管理費や設計料、各種申請費用など、リフォーム会社の経費にあたる部分です。

これらの費用に加え、ホームインスペクション(住宅診断)費用や、工事期間中の仮住まい費用、引っ越し費用なども別途必要になることを忘れないようにしましょう。

活用できる補助金や減税制度を解説

築50年の家をフルリフォームするには、まとまった費用が必要となりますが、国や地方自治体が用意している補助金や減税制度を賢く活用することで、負担を軽減することが可能です。

これらの制度は、主に耐震、省エネ(断熱)、バリアフリーといった、住宅性能を向上させるリフォームを対象としています。

申請には条件や期限があるため、計画段階から情報収集を始めることが重要です。

利用できる可能性のある補助金制度

補助金制度は、国が主体となって行うものと、お住まいの都道府県や市区町村が独自に行うものがあります。

併用できる場合もあるため、両方チェックしましょう。

1. 国の補助金制度

国の制度は年度によって内容が変わるため、最新情報の確認が必須です。

代表的なものには以下のような制度があります。

- 子育てエコホーム支援事業(後継事業):省エネ改修や子育て対応改修などを対象に補助金が交付されます。開口部(窓やドア)の断熱改修や、エコ住宅設備の設置などが対象になりやすいです。

- 長期優良住宅化リフォーム推進事業:住宅の寿命を延ばすための性能向上リフォームを支援する制度です。耐震性の向上、省エネ対策、劣化対策などを総合的に行う場合に高額な補助金が期待できます。築50年の家のフルリフォームでは、この制度の活用を第一に検討したいところです。

2. 地方自治体(都道府県・市区町村)の補助金制度

多くの自治体で、独自のリフォーム補助金制度が用意されています。

特に旧耐震基準の木造住宅を対象とした「耐震診断」や「耐震改修工事」に対する補助は、ほとんどの自治体で実施されています。

その他にも、省エネリフォーム、バリアフリーリフォーム、三世代同居対応リフォームなど、自治体ごとに特色のある制度があります。

まずはお住まいの自治体のウェブサイトを確認するか、住宅関連の担当課に問い合わせてみましょう。「(自治体名) 住宅 リフォーム 補助金」などで検索すると簡単に見つかります。

活用できる減税制度

一定の要件を満たすリフォームを行うと、税金の控除を受けられる制度もあります。

1. 所得税の控除(リフォーム促進税制)

耐震、バリアフリー、省エネ、三世代同居、長期優良住宅化リフォームなどを対象に、年末のローン残高の一部または工事費用の一部が所得税から控除されます。

「住宅ローン減税」と、ローンを利用しない場合の「投資型減税」の2種類があります。

2. 固定資産税の減額

耐震、バリアフリー、省エネリフォームを行った場合、工事完了の翌年度分の家屋にかかる固定資産税が一定割合で減額されます。

3. 贈与税の非課税措置

父母や祖父母からリフォーム資金の贈与を受けた場合に、一定額まで贈与税が非課税になる制度です。

制度利用の注意点

これらの制度を利用する際には、いくつか注意点があります。

- 工事の契約前や着工前に申請が必要な場合が多い。

- 予算の上限に達すると受付が終了してしまうことがある。

- 証明書類の準備など、手続きが煩雑な場合がある。

リフォーム会社の中には、これらの補助金申請のサポートに詳しいところもあります。

信頼できるリフォーム会社に相談しながら、利用できる制度は漏れなく活用し、賢く資金計画を立てましょう。

間取り変更で変わる暮らしとポイント

築50年の家をフルリフォームする最大の醍醐味の一つが「間取りの変更」です。

建てられた当時は合理的だった間取りも、50年という歳月の中で家族構成やライフスタイルが変化し、現代の暮らしにおいては使いにくさを感じる場面も多いのではないでしょうか。

間取りを見直すことで、動線がスムーズになり、家事の効率が上がり、家族のコミュニケーションが豊かになるなど、暮らしの質を劇的に向上させることができます。

よくある間取りの悩みと解決策の例

築50年の家に共通してみられる間取りの悩みと、それを解決するリフォームのポイントをいくつかご紹介します。

悩み1:部屋が細かく仕切られていて、暗くて狭く感じる

昔の家は、客間としての和室や、食事をするダイニングとくつろぐ居間が分かれているなど、部屋が細分化されていることが多いです。

解決策 → LDK(リビング・ダイニング・キッチン)への統合

リビング、ダイニング、キッチンを隔てていた壁を取り払うことで、広々とした開放的な一つの空間(LDK)が生まれます。

家族が自然と集まる場所になり、キッチンで料理をしながらリビングにいる子供の様子を見守ることもできます。

光や風が通りやすくなり、家全体が明るくなる効果も期待できます。

悩み2:水回りがバラバラの場所にあり、家事動線が悪い

キッチン、洗面所、浴室、トイレが家のあちこちに点在していると、毎日の家事の移動距離が長くなり、非効率です。

解決策 → 水回りの集約

キッチン、洗面脱衣室、浴室を隣接させるなど、水回りを一箇所にまとめることで、「料理をしながら洗濯機を回し、終わったら隣のスペースで室内干し」といった効率的な家事動線(回遊動線)を作ることができます。

悩み3:収納スペースが不足している、または使いにくい

奥行きが深すぎる押し入れや、現代の生活用品に合わない大きさの収納は、デッドスペースが生まれがちです。

解決策 → 適材適所の収納計画

玄関にはシューズインクローク、キッチンにはパントリー(食品庫)、リビングには壁面収納、寝室にはウォークインクローゼットなど、場所と用途に合わせた収納を計画的に設けることが重要です。

どこに何を収納するかを具体的にシミュレーションすることで、使いやすく、片付けやすい家になります。

間取り変更の注意点

理想の間取りを実現するためには、いくつかの注意点も理解しておく必要があります。

- 構造上の制約:家の構造を支えている「耐力壁」や「柱」は、基本的には撤去できません。どこが構造上重要な部分なのかを専門家に正確に判断してもらった上で、可能な範囲での間取り変更を計画する必要があります。安易に壁を撤去すると、家の耐震性が著しく低下する危険があります。

- 費用とのバランス:壁の撤去や新設、水回りの大幅な移動は、それに伴う電気配線や給排水管の工事も必要になるため、費用が高額になりがちです。希望と予算のバランスを考え、優先順位をつけることが大切です。

- 将来のライフプラン:現在の暮らしやすさだけでなく、10年後、20年後の家族構成の変化も見据えた間取りを考える視点も重要です。例えば、子供部屋は将来的に間仕切りを外して一つの広い部屋として使えるようにしておく、といった工夫も有効です。

間取りの変更は、リフォームの満足度を大きく左右する重要な要素です。

リフォーム会社の設計士やプランナーとじっくり話し合い、自分たちの家族にとって最適な空間を創り上げていきましょう。

リフォーム後の固定資産税はどうなる?

家のリフォームを考える際、工事費用やデザインにばかり目が行きがちですが、忘れてはならないのが「税金」の問題です。

特に、家を所有している限り毎年支払い続ける必要がある「固定資産税」が、リフォームによってどう変わるのかは、長期的な資金計画において非常に重要なポイントになります。

ここでは、フルリフォームが固定資産税に与える影響について解説します。

固定資産税の基本的な仕組み

まず、固定資産税の基本をおさらいしておきましょう。

固定資産税は、毎年1月1日時点で土地や家屋などの固定資産を所有している人に対して課される地方税です。

税額は以下の式で計算されます。

固定資産税額 = 課税標準額 × 税率(標準税率1.4%)

「課税標準額」とは、固定資産税評価額のことを指します。

この「固定資産税評価額」が、リフォームによって変動する可能性があるのです。

リフォームで固定資産税が上がるケース

結論から言うと、一般的なリフォームでは固定資産税が大きく上がることは稀ですが、「建築確認申請」が必要となるような大規模なリフォームを行った場合は、固定資産税評価額が見直され、税額が上がることがあります。

建築確認申請が必要となるのは、主に以下のようなケースです。

- 増築:床面積が増える増築を行った場合、増えた部分が新たに評価の対象となります。

- 大規模な模様替え・修繕:柱、梁、床、屋根、階段といった「主要構造部」の半分以上を改修するような工事。

- 用途変更:住宅を店舗や事務所に変更する、あるいはその逆のケース。

築50年の家のフルリフォーム、特に間取りを大きく変更するスケルトンリフォームの場合、この「大規模な模様替え」に該当する可能性があります。

リフォーム後に自治体の職員による家屋調査が行われ、内外装の仕上げ材や設備のグレードなどが再評価されます。

例えば、キッチンを最新のシステムキッチンに入れ替えたり、浴室をユニットバスにしたりすると、評価額が上がる要因となります。

リフォームで固定資産税が上がらない(または影響が少ない)ケース

一方で、建築確認申請が不要な範囲のリフォームであれば、基本的に固定資産税評価額が見直されることはありません。

- 壁紙やフローリングの張り替え

- 外壁や屋根の塗り替え

- キッチンや浴室などの設備を同程度のグレードのものに交換する

これらの工事は、建物の価値を維持するための「修繕」と見なされるため、評価額に影響は与えにくいです。

建て替えとの比較

リフォームと比較して、建て替えの場合は必ず固定資産税が上がると考えて良いでしょう。

なぜなら、古い家を取り壊し、全く新しい家を建てるため、最新の建材や設備で評価されるからです。

一般的に、新しい家の固定資産税評価額は建築費用の50%~70%程度と言われています。

税金の面だけを考えれば、リフォームの方が建て替えよりも負担を抑えられる可能性が高いと言えます。

自分の計画しているリフォームが建築確認申請を必要とするかどうかは、事前にリフォーム会社に確認しておくことが重要です。

それによって、リフォーム後の資金計画もより正確に立てることができます。

まとめ:築50年の家をフルリフォームで理想の住まいを

ここまで、築50年の家をフルリフォームする際に知っておくべき様々な情報について解説してきました。

費用や期間、建て替えとの比較、耐震性や間取りの計画、そして補助金や税金の問題まで、考えるべきことは多岐にわたりますが、一つひとつの要素を丁寧に検討していくことが、後悔のないリフォームを実現するための鍵となります。

築50年の家には、新築の住宅にはない、歴史や思い出といったかけがえのない価値が宿っています。

その価値を大切に受け継ぎながら、現代の技術とアイデアで安全性や快適性をプラスすることで、これからも長く安心して暮らせる、まさに理想の住まいへと生まれ変わらせることが可能です。

最も重要なことは、信頼できるプロのパートナーを見つけることです。

築古物件のリフォーム経験が豊富なリフォーム会社は、専門的な知識や技術はもちろん、あなたの家族が描く理想の暮らしを形にするための最適な提案をしてくれるはずです。

ホームインスペクションで家の現状を正確に把握し、家族でリフォームの目的と優先順位を共有した上で、専門家と二人三脚で計画を進めていきましょう。

確かに、築50年の家をフルリフォームすることは、決して簡単なプロジェクトではありません。

しかし、この記事で得た知識を元に、しっかりと準備をして臨めば、その先には大きな満足と快適な暮らしが待っています。

あなたの愛着ある家が、次の50年も家族の笑顔の中心であり続けることを心から願っています。

あなたにフィットするリフォームプランを見つけよう♪

本日のまとめ

- 築50年の家はリフォームと建て替えの選択肢がある

- リフォームは費用を抑え愛着を残せるメリットがある

- 建て替えは設計の自由度が高いが費用が高額になる

- 後悔しないためには事前のホームインスペクションが重要

- 築50年の家は旧耐震基準のため耐震補強工事を推奨

- フルリフォームの工事期間は3ヶ月から半年以上が目安

- リフォーム事例を参考に具体的なイメージを固める

- フルリフォームの費用相場は1000万円から2000万円程度

- スケルトンリフォームは費用が高くなる傾向

- 耐震や省エネリフォームで国や自治体の補助金が活用できる

- リフォーム減税制度で所得税や固定資産税の負担を軽減可能

- 間取り変更で現代のライフスタイルに合った暮らしを実現

- 構造上撤去できない柱や壁がある点には注意が必要

- 大規模リフォームは固定資産税が上がる可能性がある

- 信頼できるリフォーム会社選びが成功の最大の鍵

| 【PR】 リフォームをしようとする時に大切なのは「比較をすること」です。しかし実際には、自分で行おうとするととても大変ですし、数多く見積もりをしようとしたら心も折れてしまいます。 そこでおすすめなのがタウンライフの「一括見積り」です。日本全国の600社以上のリフォーム会社の中から、あなたに適したリフォーム会社から見積もりを受ける事ができます 見積もり比較することで、最大100万円程度節約になる事も!自宅に居ながらにして、いくつか項目を記入するだけで、簡単に完全無料で資料を取り寄せる事ができます |

あなたにフィットするリフォームプランを見つけよう♪

コメント