こんにちは、サイト管理人です

マイホームの購入は、一生に一度の大きな買い物と言えるでしょう。

その成功を大きく左右するのが、腕の良い大工との出会いです。

しかし、数多くいる大工の中から、本当に信頼できる職人を見つけ出すのは簡単なことではありません。

良い大工の見分け方がわからなければ、後悔の残る家づくりになってしまう可能性も考えられます。

この記事では、注文住宅を建てる際に重要となる、良い大工の見分け方について、具体的なポイントを詳しく解説していきます。

大工の腕や技術力はもちろん、コミュニケーションを取りやすい人柄であるかどうかも大切な要素です。

また、現場の整理整頓状況や、使っている道具の状態からも、その大工の仕事に対する姿勢をうかがい知ることができます。

さらに、信頼できる工務店の探し方から、万が一出会ってしまった際の悪い大工の特徴、そして実際の評判や口コミを参考にする際の注意点まで、網羅的に情報をお届けします。

後悔しない家づくりを実現するために、ぜひこの記事を参考にしてください。

◆このサイトでわかる事◆

- 現場の状態でわかる腕の良い大工の特徴

- 信頼できる職人が使う道具のポイント

- 仕事の丁寧さを見極める仕上がりの確認点

- 円滑な家づくりのための人柄とコミュニケーション

- 後悔しないための優良な工務店の探し方

- 避けるべき悪い大工の具体的な特徴

- 評判や口コミ情報を正しく活用する方法

| 【PR】マイホームを考え始めたあなたへ。 「何から始めたらいいの?」「たくさんの会社を回る時間がない…」そんなお悩み、ありませんか? 「タウンライフ家づくり」なら、家にいながらたった3分で、複数の優良住宅会社にオリジナルの「家づくり計画書」を無料で一括依頼できます。 あなたのために作られた「間取りプラン」や「資金計画」「注文住宅費用」などをじっくり比較できるので、理想の家づくりへの第一歩が、驚くほど簡単になります。厳しい基準をクリアした全国1,000社以上、大手ハウスメーカー36社以上の信頼できる会社が、あなたの夢をサポートします。 |

後悔しないための良い大工の見分け方の基本

◆この章のポイント◆

- 腕の良し悪しは現場の整理整頓に表れる

- 道具を大切にする職人は信頼できる証

- 丁寧な仕事は建物の仕上がりで判断する

- 円滑なコミュニケーションが取れる人柄か

- 注文住宅を依頼する工務店の探し方

- 資格や経験年数も判断基準のひとつになる

腕の良し悪しは現場の整理整頓に表れる

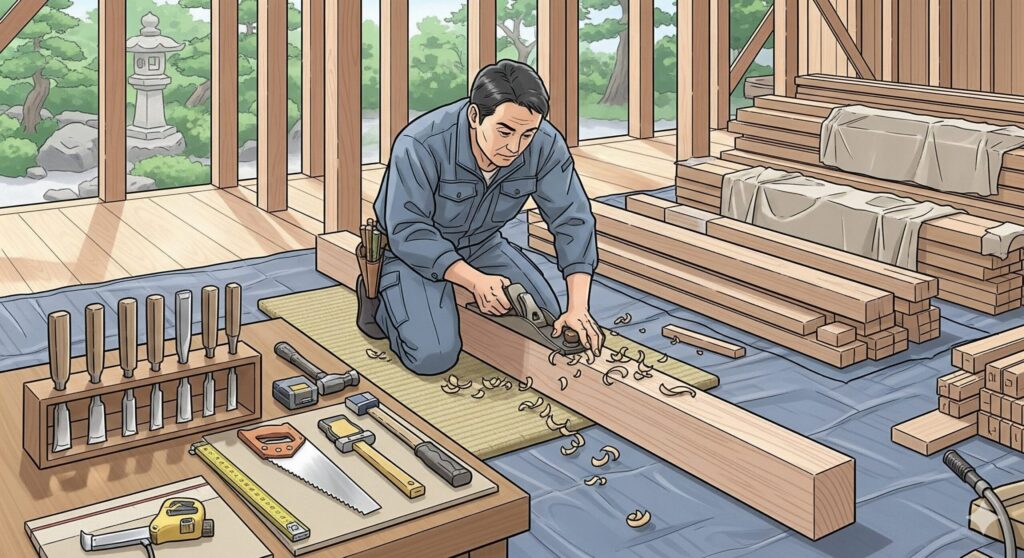

良い大工の見分け方として、まず注目すべきは建築現場の状態です。

一見すると、家づくりそのものとは直接関係ないように思えるかもしれませんが、現場の整理整頓は、大工の腕や仕事に対する姿勢を判断する上で非常に重要な指標となります。

なぜなら、仕事ができる大工ほど、現場を常にきれいに保つことの重要性を理解しているからです。

腕の良い大工の現場は、資材や道具がきちんと整理され、作業スペースが確保されています。

これは、単に見た目が美しいというだけではありません。

整理整頓が行き届いている現場は、作業効率が高く、安全性の向上にもつながるのです。

例えば、必要な道具や材料がすぐに見つかるため、無駄な時間を費やすことがありません。

また、床に物が散乱していないため、つまずいたり転んだりするリスクが減り、職人が安全に作業に集中できる環境が作られます。

さらに、現場をきれいに保つことは、施工品質の向上にも直結します。

ゴミや木くずが散乱している状態では、正確な墨出し(部材に加工のための印をつける作業)が困難になったり、小さなゴミが建材の間に入り込んでしまい、後々の不具合の原因になったりする可能性も否定できません。

常に現場を清掃し、整理整頓を心がけている大工は、それだけ仕事に対して丁寧で、細やかな配慮ができる人物であると言えるでしょう。

一方で、現場が乱雑な大工には注意が必要です。

資材が雨ざらしになっていたり、道具が所構わず置かれていたりするような現場は、管理が行き届いていない証拠と考えられます。

そのような環境では、材料の劣化や紛失、作業中の事故などが起こりやすくなるのではないでしょうか。

仕事の段取りが悪く、作業効率も低い傾向があるかもしれません。

したがって、建築途中の現場を見学する機会があれば、ぜひその整理整頓具合を確認してみてください。

現場の美しさは、大工の腕の良し悪しを映す鏡なのです。

施主への配慮ができる大工であれば、近隣住民への迷惑にならないよう、現場周辺の清掃にも気を配っているはずです。

これも信頼できる大工かどうかを見極めるポイントの一つとなります。

道具を大切にする職人は信頼できる証

次に、良い大工の見分け方で重要なのが、その職人が使う「道具」です。

大工にとって道具は、自らの技術を形にするための最も大切なパートナーと言える存在です。

そのため、一流の職人ほど、自分の道具を非常に大切に扱い、常に最良の状態で手入れをしています。

道具の手入れが行き届いているかどうかは、その大工の仕事への誇りと責任感、そして技術力の高さを物語っています。

例えば、ノミやカンナといった刃物は、切れ味が命です。

腕の良い大工は、仕事の合間や一日の終わりには必ず刃を研ぎ、常に最高の切れ味を保っています。

手入れの行き届いた刃物で加工された木材の断面は、滑らかで美しく、その後の組み立て精度にも大きく影響します。

錆び付いていたり、刃こぼれしていたりする道具を使っている大工では、精度の高い仕事は期待できないでしょう。

また、道具の整理整頓も重要なチェックポイントです。

仕事ができる大工は、多種多様な道具を道具箱や腰袋に機能的に収納し、どの道具がどこにあるかを完璧に把握しています。

これにより、必要な時に必要な道具を素早く取り出すことができ、スムーズな作業進行が可能となるのです。

道具の扱いが丁寧で、整理整頓されている様子は、仕事全体の段取りの良さや計画性にもつながります。

現場を見学した際には、大工が使っている道具をそれとなく観察させてもらうと良いでしょう。

使い込まれてはいるものの、きれいに手入れされた道具が整然と並んでいるならば、その職人は信頼できる可能性が高いと考えられます。

逆に、道具が汚れていたり、乱雑に置かれていたりする場合は、仕事も大雑把である可能性が懸念されます。

特に、電動工具などもホコリをかぶったままではなく、きれいに清掃されているかは確認したいポイントです。

電動工具のメンテナンスを怠ると、性能が落ちるだけでなく、安全上の問題も生じかねません。

自分の身体の一部のように道具を大切に扱う姿勢こそが、質の高い仕事を生み出す基盤となります。

この点は、良い大工を見分ける上で、非常にわかりやすく、かつ信頼性の高い指標と言えるでしょう。

丁寧な仕事は建物の仕上がりで判断する

言うまでもなく、大工の腕は最終的な建物の仕上がりに最も顕著に表れます。

丁寧な仕事をする大工かどうかを見極めるためには、建築中の現場や、可能であればその大工が手掛けた完成物件を見学させてもらうのが最も効果的です。

細部にまでこだわった美しい仕上がりは、高い技術力と丁寧な仕事の証拠に他なりません。

では、具体的にどのような点を確認すれば良いのでしょうか。

まず注目したいのは、木材の接合部です。

柱と梁、あるいは壁と床の取り合い部分など、部材同士が接する箇所に隙間がなく、ぴったりと納まっているかを確認しましょう。

腕の良い大工は、木材の性質を読み、乾燥による収縮まで計算に入れて加工するため、寸分の狂いもない美しい接合部を作り上げます。

逆に、接合部に隙間があったり、不自然なコーキング材で埋められていたりする場合は、技術力に疑問符がつくかもしれません。

次に、床や壁、天井などの水平・垂直がきちんと出ているかも重要です。

ぱっと見ただけでは分かりにくいかもしれませんが、注意深く観察すると、歪みや傾きが見つかることがあります。

特に、窓枠やドア枠の四隅が直角になっているか、フローリングの目地がまっすぐに通っているかなどは、比較的確認しやすいポイントです。

細部の仕上げが丁寧であることは、建物全体の強度や耐久性にも関わってくるため、決して軽視できません。

また、造作工事(棚やカウンターなど)の仕上がりも、大工の腕が試される部分です。

カンナがけが滑らかで手触りが良いか、角の処理(面取り)が美しく施されているか、ビスの頭がきちんと隠されているかなど、細部にわたって確認しましょう。

丁寧な仕事をする大工は、見えない部分にも手を抜きません。

例えば、クローゼットの内部や屋根裏など、普段は目に触れない場所の仕上げがきれいかどうかも、信頼性を測るバロメーターとなります。

良い大工の見分け方として、このような「仕上がり」を自分の目で確かめることは非常に重要です。

もし現場見学が難しい場合は、工務店に施工事例の写真やポートフォリオを見せてもらい、細部のアップ写真などがないか確認するのも一つの方法です。

美しい仕事は、それ自体が職人の技術力と誠実さを雄弁に物語っています。

円滑なコミュニケーションが取れる人柄か

家づくりは、施主と設計士、そして大工をはじめとする職人たちが一体となって進める共同作業です。

そのため、大工の技術力だけでなく、その「人柄」や「コミュニケーション能力」も、良い大工を見分ける上で非常に重要な要素となります。

いくら腕が良くても、施主の要望に耳を傾けなかったり、態度が横柄だったりする大工では、満足のいく家づくりは難しいでしょう。

まず、施主の想いや要望を真摯に聞いてくれる姿勢があるかどうかがポイントです。

注文住宅では、設計図だけでは伝わらない細かなニュアンスやこだわりがあるものです。

良い大工は、そうした施主の想いを汲み取り、実現するための最善の方法を一緒に考えてくれます。

こちらの話にきちんと耳を傾け、専門家としてのアドバイスをくれる大工であれば、安心して家づくりを任せることができるでしょう。

また、質問しやすい雰囲気を持っているか、専門的な内容を分かりやすく説明してくれるかも大切です。

建築に関する専門用語は、一般の人には難しいものが多いかもしれません。

そんな時に、「こんなことを聞いたら迷惑かな」と遠慮してしまうような関係性では、疑問や不安を解消できません。

施主の立場に立って、丁寧に、根気よく説明してくれる大工は信頼できます。

挨拶がきちんとできる、言葉遣いが丁寧であるといった、社会人としての基本的なマナーももちろん重要です。

現場で会った際に気持ちよく挨拶を交わせる関係は、良好なコミュニケーションの第一歩となります。

さらに、他の職人との連携がスムーズかどうかも見ておきたいポイントです。

家づくりには、大工以外にも基礎業者、電気工事業者、水道工事業者など、多くの職人が関わります。

棟梁として現場をまとめる大工が、他の職人と良好な関係を築き、円滑に連携を取れているかは、工事全体の品質に大きく影響します。

現場の雰囲気が良く、職人同士が協力し合っている様子が見られれば、良いチームワークで家づくりが進んでいる証拠です。

良い大工の見分け方において、技術面だけでなく、こうした人柄やコミュニケーション能力を重視することは、家づくりのプロセスそのものを楽しく、満足度の高いものにするために不可欠なのです。

契約前に、担当する可能性のある大工と少しでも話す機会があれば、ぜひその人柄にも注目してみてください。

注文住宅を依頼する工務店の探し方

良い大工に出会うためには、その大工が所属している、あるいは提携している「工務店」選びが極めて重要になります。

多くの場合、施主が直接大工個人に仕事を依頼するケースは少なく、工務店を通じて家づくりを進めることになるからです。

つまり、良い工務店を見つけることが、良い大工を見つけるための最も確実な近道と言えるでしょう。

では、信頼できる工務店はどのように探せばよいのでしょうか。

一つの方法は、地域に根ざして長年営業している工務店を探すことです。

長年にわたり同じ地域で事業を続けているということは、それだけ地元の顧客から信頼され、安定した経営を続けてきた証拠です。

地域の気候や風土を熟知しており、それに適した家づくりを提案してくれる可能性も高いでしょう。

また、何かあった際にも迅速に対応してくれるフットワークの軽さも魅力です。

次に、完成見学会や構造見学会に積極的に参加することも有効な探し方です。

見学会は、その工務店の仕事ぶりを直接確認できる絶好の機会です。

完成見学会では、デザインや仕上げの美しさを、構造見学会では、普段は見ることのできない建物の基礎や骨格部分の施工品質を確認できます。

その際に、現場で作業している大工の様子や、スタッフの対応、会社の雰囲気などを肌で感じることができます。

複数の工務店の見学会に参加し、比較検討することで、自分たちの価値観に合った会社を見つけやすくなります。

インターネットでの情報収集も欠かせません。

各工務店のホームページで、施工事例や家づくりに対する理念、お客様の声などを確認しましょう。

特に、どのような大工が在籍しているか、協力業者会などを通じて職人の技術力向上に努めているか、といった情報が掲載されていれば、職人を大切にしている会社であると判断できます。

ただし、ネット上の情報だけを鵜呑みにせず、実際に問い合わせてみたり、会社を訪問してみたりして、直接話を聞くことが重要です。

最終的には、担当者との相性も大きなポイントになります。

こちらの要望を親身になって聞いてくれ、メリットだけでなくデメリットも正直に伝えてくれる誠実な担当者がいる工務店は信頼できるでしょう。

良い工務店には、自然と腕の良い大工が集まります。

手間を惜しまずに情報収集を行い、納得のいく工務店を見つけることが、良い大工の見分け方の第一歩となるのです。

資格や経験年数も判断基準のひとつになる

大工の腕を見極める上で、客観的な指標となるのが「資格」と「経験年数」です。

これらは、その大工が持つ技術力や知識を一定レベルで保証してくれるものであり、良い大工の見分け方の一つの判断材料として参考にすることができます。

まず、大工に関連する資格としては、「建築大工技能士」が挙げられます。

これは国家資格であり、受検するためには一定の実務経験が必要です。

資格は1級、2級、3級に分かれており、等級が上がるほど高度な技術と知識が求められます。

特に1級建築大工技能士は、7年以上の実務経験、または2級合格後2年以上の実務経験が必要とされ、指導者レベルの技能を持つことの証明となります。

資格を持っていることが腕の良し悪しの全てではありませんが、少なくとも基礎的な技術と知識を習得している証と考えることができるでしょう。

また、「建築士」の資格を持っている大工もいます。

建築士は設計や工事監理を行うための資格ですが、この資格を持つ大工は、設計の意図を深く理解し、より高いレベルで施工に反映させることが可能です。

設計から施工まで一貫して関われる知識と技術を持っているため、非常に頼りになる存在と言えます。

次に、経験年数も重要な指標です。

大工の仕事は、一朝一夕で身につくものではありません。

長年の経験を通じて、木材の特性を見抜く目や、様々な状況に対応できる応用力、そして効率的な作業手順などが培われていきます。

一般的に、10年以上の経験があれば、一人前の大工として一通りの仕事はこなせると言われています。

ただし、単に年数が長いだけでは十分ではありません。

その期間の中で、どのような種類の建築に携わってきたか、例えば伝統的な木造軸組工法を得意としているのか、あるいは新しい技術や建材にも積極的に取り組んでいるのか、といった経験の「質」も重要です。工務店に問い合わせる際には、担当する大工の経験年数や得意な工法などを聞いてみるのも良いでしょう。

資格や経験年数は、あくまで判断材料の一つです。

若くても非常に優秀な大工もいれば、経験年数が長くても新しい知識の習得を怠っている大工もいるかもしれません。

これまで述べてきた、現場の様子や道具の手入れ、人柄といった他の要素と合わせて総合的に判断することが、後悔しない良い大工の見分け方の鍵となります。

契約前に知るべき実践的な良い大工の見分け方

◆この章のポイント◆

- 評判や口コミを参考にする際の注意点

- 紹介された大工に依頼しても大丈夫か

- 知っておきたい悪い大工の典型的な特徴

- 良い大工の見分け方を活用し理想の家を

評判や口コミを参考にする際の注意点

良い大工や工務店を探す上で、実際に家を建てた人からの評判やインターネット上の口コミは、非常に参考になる情報源です。

しかし、これらの情報を活用する際には、いくつかの注意点があり、情報を鵜呑みにするのではなく、賢く見極める必要があります。

まず、最も信頼性が高いのは、知人や友人からの直接の紹介です。

実際にその大工や工務店で家を建て、満足している人からの生の声は、何よりも貴重な情報と言えるでしょう。

良かった点だけでなく、悪かった点や注意すべき点なども具体的に聞くことができるため、判断材料として非常に有効です。

もし身近に家を建てた人がいれば、積極的に話を聞いてみることをお勧めします。

次に、インターネット上の口コミサイトやSNSでの評判を参考にする場合です。

多くの意見を手軽に集められるというメリットがありますが、その情報の信憑性には注意が必要です。

良い評価ばかりが並んでいる場合、それが本当に施主の声なのか、あるいは業者による自作自演の可能性はないか、慎重に見極める必要があります。

逆に、悪い口コミも、個人の主観や特定のトラブルによるものである可能性があり、必ずしもその業者全体を評価するものではないかもしれません。

重要なのは、ひとつの情報源だけでなく、複数のサイトや媒体の情報を比較検討し、総合的に判断することです。

また、口コミの内容を具体的に分析することも大切です。

単に「良かった」「悪かった」という感想だけでなく、「なぜ良かったのか」「具体的にどのような問題があったのか」が詳しく書かれている口コミは、信頼性が高いと言えます。

例えば、「大工さんの提案で、より使いやすい収納ができた」「工事中に何度も仕様変更をお願いしたが、嫌な顔一つせず対応してくれた」といった具体的なエピソードは、その会社の姿勢を知る上で非常に参考になります。

工務店のホームページに掲載されている「お客様の声」も参考になりますが、これは基本的に良い評価が集められていると考えた方が良いでしょう。

それでも、どのような点でお客様が満足しているのか、その工務店が何を強みとしているのかを知る手がかりにはなります。

良い大工の見分け方として評判や口コミを活用する際は、情報の取捨選択を冷静に行い、あくまで参考意見の一つとして捉える姿勢が重要です。

最終的には、自分自身の目で見て、耳で聞いて、納得できるかどうかで判断することが後悔しないための鍵となります。

紹介された大工に依頼しても大丈夫か

知人や親戚から「腕の良い大工さんがいるから」と紹介されるケースは、家づくりにおいてしばしばあることです。

信頼できる人からの紹介であれば、一から自分で探す手間も省け、安心感があるため、非常に魅力的に感じられるでしょう。

しかし、紹介された大工に依頼する場合でも、いくつかの点を確認し、慎重に判断することが大切です。

まず、紹介されたからといって、無条件に契約するのは避けるべきです。

紹介者にとっては最高の 大工だったかもしれませんが、自分たちの建てたい家や価値観と必ずしも一致するとは限りません。

例えば、紹介者が伝統的な和風建築を建てて満足していても、自分たちが望むのはモダンなデザインの住宅かもしれません。

その大工が、自分たちの希望する工法やデザインに対応できる技術や経験を持っているかどうかを、まずは確認する必要があります。

そのためには、紹介された後、必ずその大工と直接会い、話をする機会を設けましょう。

これまでの施工事例を見せてもらい、自分たちの家づくりのイメージを伝え、それに対してどのような提案をしてくれるかを確認します。

この過程で、その大工の人柄やコミュニケーションの取りやすさも判断することができます。

良い大工の見分け方の基本である、人柄や相性の確認は、紹介であっても省略してはいけないプロセスです。

また、契約関係を明確にすることも非常に重要です。

個人経営の大工さんに直接依頼する場合、契約書を交わさずに口約束で進めてしまうケースも稀にありますが、これは絶対に避けるべきです。

工事内容、金額、工期、保証内容などを明記した正式な工事請負契約書を必ず取り交わしましょう。

特に、工事後の保証やアフターメンテナンスの体制については、事前にしっかりと確認しておく必要があります。

建設業の許可や、必要な保険(建設工事保険や賠償責任保険など)に加入しているかも、信頼性を測る上で重要なチェックポイントです。

紹介は、良い大工と出会うための素晴らしいきっかけになります。

しかし、それはあくまで入り口であり、最終的に依頼するかどうかは、自分たちの目で見て、耳で聞いて、納得した上で決めるべきです。

紹介者との人間関係に気兼ねして、疑問や不安を抱えたまま契約してしまうと、後々大きな後悔につながりかねません。

紹介という安心感に甘えることなく、通常の業者選びと同じように、客観的な視点で判断する姿勢を忘れないようにしましょう。

知っておきたい悪い大工の典型的な特徴

良い大工の見分け方を理解すると同時に、避けるべき「悪い大工」の特徴を知っておくことも、後悔しない家づくりのためには非常に重要です。

ここで言う「悪い大工」とは、単に技術が未熟であるだけでなく、施主に対して不誠実であったり、責任感が欠如していたりする職人を指します。

以下に挙げるような特徴が見られた場合は、注意が必要かもしれません。

第一に、良い大工の特徴と正反対で、現場が常に乱雑であることです。

資材の管理がずさんで、整理整頓ができていない現場は、仕事全体の段取りの悪さを示唆しています。

また、現場でのマナーが悪い、例えばタバコのポイ捨てや大声での私語が多い、近隣への配慮がないといった点も、職人としての意識の低さの表れと言えるでしょう。

第二に、施主の意見を聞かず、一方的に自分のやり方を押し付けようとする態度です。

施主からの質問に対して面倒くさそうに答えたり、専門用語を並べて煙に巻こうとしたりする大工は信頼できません。

家づくりは施主と職人の共同作業であるという認識が欠けており、このような大工に任せると、理想とはかけ離れた家が出来上がってしまう可能性があります。

コミュニケーションを軽視する姿勢は、重大な欠陥と言わざるを得ません。

第三に、契約を急がせたり、見積もりの内容が不透明だったりする場合です。

「今契約すれば安くします」といった言葉で契約を迫ったり、見積書に「一式」という表記が多く、何にいくらかかるのかが不明瞭だったりするケースは危険です。

誠実な大工や工務店であれば、施主が納得するまで丁寧に説明し、詳細な見積もりを提示してくれます。

金銭面で不誠実な対応は、後々追加料金の請求など、大きなトラブルに発展する可能性が高いです。

第四に、道具を大切に扱わない、手入れをしていないという特徴です。

前述の通り、道具は職人の命です。

その道具が錆びていたり、汚れたまま放置されていたりするのは、仕事に対する愛情や誇りが欠けている証拠です。

そのような状態の道具では、精度の高い仕事は期待できません。

これらの特徴は、あくまで一般的な傾向であり、一つ当てはまったからといって、直ちに悪い大工だと断定できるわけではありません。

しかし、複数の特徴が見られるようであれば、その大工や工務店との契約は慎重に検討し直す必要があるでしょう。

違和感を覚えたら、決して安易に妥協しないことが大切です。

良い大工の見分け方を活用し理想の家を

これまで、良い大工の見分け方について、現場の状況、道具の手入れ、仕事の仕上がり、人柄、そして工務店の探し方や悪い大工の特徴まで、様々な角度から解説してきました。

理想の家づくりを実現するためには、これらのポイントを一つひとつ丁寧に確認し、心から信頼できるパートナーを見つけ出すことが何よりも重要です。

良い大工との出会いは、単に質の高い家が手に入るというだけでなく、家づくりのプロセスそのものを豊かで楽しい経験に変えてくれます。

良い大工の見分け方の基本は、まず現場に足を運ぶことです。

整理整頓された美しい現場は、安全で効率的な作業環境の証であり、大工の丁寧な仕事ぶりと誠実な姿勢を物語っています。

そして、そこで働く大工が大切に手入れされた道具を使っているかを確認しましょう。

道具への愛情は、仕事への誇りに直結します。

可能であれば、その大工が手掛けた完成物件を見学し、細部の仕上がりの美しさを自分の目で確かめてください。

柱や壁の納まり、造作物の出来栄えにこそ、本物の技術力が表れます。

しかし、技術力だけで判断してはいけません。

家づくりという長い道のりを共に歩むパートナーとして、円滑なコミュニケーションが取れる人柄であるかどうかも、同じくらい大切な要素です。

こちらの要望に真摯に耳を傾け、専門家として的確なアドバイスをくれる大工であれば、安心して想いを託すことができるでしょう。

これらの資質を兼ね備えた大工は、信頼できる工務店に所属していることが多いものです。

地域に根ざした評判の良い工務店を探し、見学会などに参加して、会社の姿勢や雰囲気を肌で感じることが、結果的に良い大工との出会いにつながります。

本記事で紹介した良い大工の見分け方を参考に、情報収集を惜しまず、複数の候補を比較検討してください。

そして、少しでも疑問や不安を感じたら、納得できるまで質問し、決して妥協しないことが大切です。

人生における大きなプロジェクトである家づくりを成功に導き、家族の笑顔が溢れる理想の住まいを実現させてください。

本日のまとめ

- 良い大工の見分け方はまず現場の整理整頓を確認する

- 腕の良い大工は道具を非常に大切に手入れしている

- 仕事の丁寧さは柱や壁など建物の仕上がりで判断する

- 施主と円滑なコミュニケーションが取れる人柄が重要

- 信頼できる工務店探しが良い大工と出会う近道になる

- 建築大工技能士などの資格も技術力の指標になる

- 10年以上の経験年数は一つの目安として参考になる

- 知人からの評判や口コミは慎重に情報を吟味する

- 紹介された大工でも必ず直接会って話を聞くことが大切

- 契約書や保証体制の確認は紹介であっても必須

- 現場が乱雑でマナーが悪いのは悪い大工の特徴

- 話を一方的に進める大工には注意が必要

- 不透明な見積もりや契約を急がせるのは危険信号

- 複数の見分け方を組み合わせて総合的に判断する

- 良い大工の見分け方を活用して後悔のない家づくりを実現する

参考サイト

腕の良い大工を見分けるポイント – 大工が教える失敗しない家づくり

契約前に「いい大工さんのいる工務店」を見つけるには? – トップホームズ

腕の良い大工に頼みたい!見分けるポイントとは? | フリーダムな暮らし

腕の良い大工さんに家づくりをお任せしたい!見分けるポイントを解説 | cozy life[コージーライフ]

腕のいい大工に新築を依頼したい〜見分け方をお教えします – 中尾建築工房

| 【PR】マイホームを考え始めたあなたへ。 「何から始めたらいいの?」「たくさんの会社を回る時間がない…」そんなお悩み、ありませんか? 「タウンライフ家づくり」なら、家にいながらたった3分で、複数の優良住宅会社にオリジナルの「家づくり計画書」を無料で一括依頼できます。 あなたのために作られた「間取りプラン」や「資金計画」「注文住宅費用」などをじっくり比較できるので、理想の家づくりへの第一歩が、驚くほど簡単になります。厳しい基準をクリアした全国1,000社以上、大手ハウスメーカー36社以上の信頼できる会社が、あなたの夢をサポートします。 |

コメント