管理人のshinchikupapaです

理想の住まいを手に入れるためには、見た目の美しさだけでなく、実際の暮らしやすさが大切です。

快適な家の特徴は、家族のライフスタイルや将来の変化に対応できる柔軟な設計にあります。

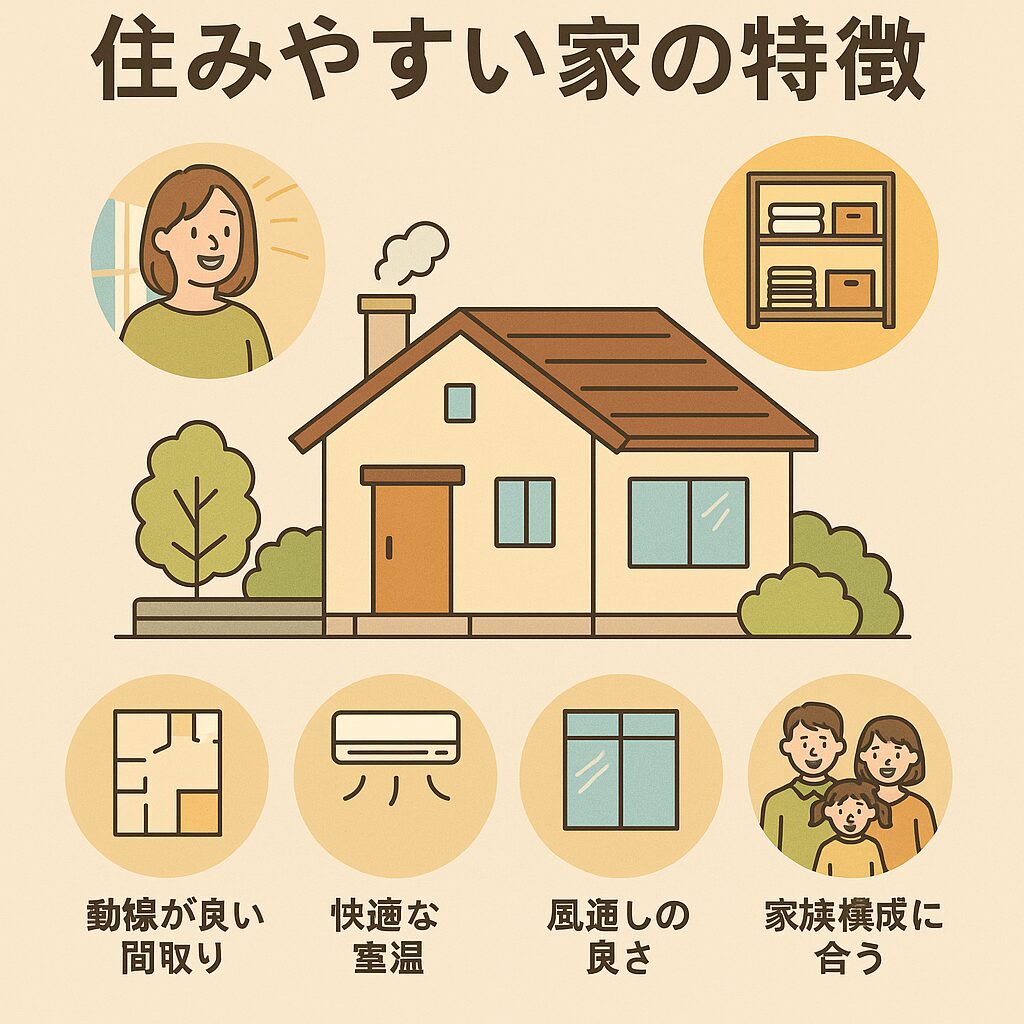

住みやすい家の特徴は、生活動線のスムーズさや適切な収納、間取りの工夫など、日々の暮らしを支える要素が詰まっています。

この記事では、住みやすい家とはどのような家かを具体的に解説しながら、住みにくい家の特徴との違いや改善のヒントについても触れていきます。

これから家づくりを始める方や、リフォームを考えている方にとって、住みやすい家の工夫や住みやすい間取り平屋の実例は、大きな参考になるはずです。

| ◆このサイトでわかる事◆ ・家族構成やライフスタイルに合った間取りの重要性 ・生活動線を整えることの効果と実例 ・一年を通じて快適に過ごせる温熱環境の工夫 ・収納スペースの配置と量を工夫するポイント ・子育てや高齢者に配慮した住宅設計の考え方 ・個人空間と共有空間のバランスをとる間取りの工夫 ・自然素材や外構との調和による快適性の向上 |

-1024x499.jpg)

| 【PR】理想のマイホーム、何から始めますか?情報収集や住宅展示場巡りも大切ですが、「時間が足りない」「自分に合う会社が分からない」と感じていませんか? そんなあなたにおすすめなのが、完全無料で利用できる「タウンライフ家づくり」です。自宅にいながら、たった3分の入力で、全国1,190社以上の優良住宅メーカーの中から、あなたにぴったりの会社に「オリジナルの間取りプラン」「資金計画」「土地の情報」を一括で依頼できます。 届くのは、あなたの希望を反映した具体的な提案ばかり。複数の会社からの計画書をじっくり比較検討できるので、わざわざ展示場を回らなくても、効率的に理想の家づくりを進められます。厳しい基準をクリアした信頼できる会社のみが参加しているため、安心して相談できるのも嬉しいポイントです |

家族が快適に暮らせる住みやすい家の特徴とは

ライフスタイルに合った間取りが重要

住みやすい家をつくるうえで、家族のライフスタイルに合った間取りは欠かせない条件です。

どんなに見た目が整っていても、実際の暮らしと噛み合っていない間取りでは、住みにくさを感じる原因になってしまいます。

例えば、共働きの家庭では家事の効率が重要です。洗濯・掃除・料理といった家事をできるだけ少ない動きでこなせる間取りにすることで、毎日の負担が軽減されます。

一方、在宅勤務が多い家庭では、生活空間と仕事空間をしっかりと分けることが求められます。

また、子どもがいる家庭では、安全性と見守りやすさを考慮した間取りが重要です。リビングから子ども部屋や庭が見えるように設計したり、玄関や水まわりを家の中心に配置することで、家事と育児の両立がしやすくなります。

さらに、高齢の家族と同居する場合には、できる限り段差をなくし、トイレや寝室を1階に配置することで、安全に暮らせる間取りになります。

ライフスタイルは家庭によって大きく異なるため、どの家庭にも当てはまる「正解の間取り」はありません。

しかし、それぞれの家族にとっての「暮らしやすい動き」「大事にしたい過ごし方」は、間取りで具体的に形にすることができます。

また、現在だけでなく将来を見越して、変化に対応できる可変性のある設計を意識することも大切です。

例えば、子どもが独立した後には間仕切りを取り除いて広々と使える空間にしたり、将来的に親を呼び寄せて同居できるように、1階にもう一部屋用意しておくなどの工夫が考えられます。

このように、家族構成や生活スタイルを丁寧に見つめ、暮らしの導線にフィットした間取りを考えることが、長く快適に暮らせる家づくりの第一歩となります。

動線が良いと暮らしやすさが大きく変わる

動線とは、住まいの中で人がどのように移動するか、その通り道のことを指します。この動線がスムーズであるかどうかが、日々の暮らしやすさに直結します。

例えば、洗濯動線を考えてみましょう。洗濯機がある場所と干す場所、収納する場所がすべて離れていると、1回の洗濯に多くの移動が必要になります。

しかし、洗濯機のある脱衣所の隣にランドリールームを設け、乾いた洗濯物をすぐ隣の収納に片付けられるようにすれば、時間も労力も大幅に減らせます。

また、キッチンの周りの動線も非常に重要です。冷蔵庫、シンク、コンロの3点が適切な位置関係にあれば、料理中の移動距離が少なく済み、調理の効率が高まります。

さらに、買い物から帰ってすぐに食品をパントリーに運び入れられるような動線があれば、家事の負担が一気に軽減されます。

子育て中の家庭では、家事をしながら子どもの様子を見守れる動線が理想です。

例えば、キッチンとリビングがつながっていれば、料理中でもリビングで遊ぶ子どもを視界に入れておくことができて安心です。

動線が悪い家では、無駄な移動やストレスが増え、暮らしにくさを感じやすくなります。

一方で、生活の流れに沿って動線を整えることで、日常の作業がスムーズに進み、気持ちにも余裕が生まれます。家の広さや間取りにかかわらず、動線の工夫次第で暮らしやすさは大きく変えられます。

だからこそ、住まいを計画する段階から、家族の一日の動きをイメージしながら、最適な動線を設計することが大切です

季節を通じて快適な温熱環境がある

住みやすい家を実現するためには、年間を通じて室内の温度が快適に保たれていることが非常に重要です。

日本は四季が明確であり、夏は猛暑、冬は厳寒になる地域も多く存在します。そのため、外の気候に影響されにくい温熱環境を備えた家は、暮らしやすさの基準として欠かせません。

特に注目されるのが、断熱性と気密性の高さです。断熱材を適切に施工し、窓や玄関ドアの性能にもこだわることで、外気の影響を最小限に抑えられます。

また、気密性が高いことで、冷暖房の効率が上がり、エネルギーの無駄が減ります。これは光熱費の節約にもつながり、家計にもやさしいと言えます。

例えば、窓にはトリプルガラスや樹脂サッシを採用することで、熱の出入りを抑えることができます。

屋根や外壁、床下にも高性能な断熱材を使えば、夏の暑さや冬の寒さを感じにくくなります。室温が安定することで、体への負担も軽減され、高齢者や子どもがいる家庭にとっても安心です

さらに、温熱環境の良さは快適さだけでなく、健康面にも大きく関係します。急激な温度変化によって起こるヒートショックは、高齢者にとって命にかかわるリスクです。

廊下や脱衣所、トイレなどにも断熱と空調の工夫を取り入れることで、家全体の温度差をなくし、安心して暮らせる住まいになります。

快適な温熱環境は、設備だけでなく設計の工夫でも実現できます。

太陽の光を取り入れる位置に窓を設けたり、夏の日差しを遮る庇や軒をつけたりすることで、自然の力を活かしながら快適な環境がつくれます。

このように、季節を問わず快適に過ごせる家は、住む人の健康と生活の質を高めてくれます。

断熱・気密性能に加え、自然の力を活用した設計や空調設備の選び方まで、トータルに考えることが大切です。

収納スペースの配置と量に工夫がある

住みやすい家に必要な要素のひとつとして、収納の配置と量の工夫は非常に大切です。

生活に必要な物は日々増えていくものですが、それらをどこにどのように収納するかによって、家の中の快適さは大きく変わってきます。

まず意識したいのは「必要な場所に必要な収納をつくる」ことです。例えば、玄関には靴や雨具、アウトドア用品をまとめて収納できるシューズクロークがあると便利です。

キッチンには食材や調味料、調理器具をしまえるパントリーがあると使いやすさが格段に上がります。

洗面室にはタオルや洗剤、日用品などを収納できる棚が必要ですし、リビングには雑誌や書類、子どものおもちゃなどをさっとしまえる収納があると空間がスッキリします。

収納の「量」が多いだけでは不十分です。配置や使い勝手も同じくらい大切です。

遠くに収納があっても使わなければ意味がありませんし、取り出しにくい場所にあると片付けが面倒になってしまいます。

また、収納は「分散配置」するのが理想です。すべての収納を1か所にまとめるのではなく、それぞれの部屋や用途に合わせて小さな収納スペースを設けることで、無理なく整理整頓ができます。

成長する子どもがいる家庭では、収納の可変性にも注目したいところです。

子どもが小さいうちはリビングにおもちゃを収納できる棚が必要ですが、成長すれば学習道具や衣類の収納に変えていく必要があります。

このように、将来の変化に対応できる収納設計を考えておくと、長く快適に暮らせる家になります。収納が十分に整っている家では、物が出しっぱなしになりにくく、掃除もしやすくなります。

部屋がすっきりと片付き、精神的にもリラックスできる空間が保たれるため、暮らしやすさの大きなポイントになるのです。

将来を見据えた住みやすい家の特徴に必要な工夫

| 住みやすさの要素 | 具体的なポイント |

|---|---|

| 生活動線に無理のない間取り | リビング中心や回遊動線のある配置 |

| 自然光と風を取り入れる設計 | 南向き窓や庇の設置で快適性向上 |

| 将来を見据えた可変性のある部屋 | 子の独立後に壁を外して広く活用可能 |

| 子育てしやすい視界と距離感 | キッチンから子どもの様子が見える |

| 収納が用途ごとに分散されている | 玄関・洗面・キッチンなどに収納確保 |

| 家事動線がコンパクトにまとまっている | 洗濯→干す→畳む→収納が一か所で完結 |

| 家族と個人の空間がバランス良い | リビング横にワークスペースを設ける |

| 外構と建物の動線が連動している | 買い物後すぐに玄関→パントリーへ |

子育て世帯に優しい間取りの考え方

子育て世帯にとって住みやすい家とは、単に広さや設備が整っているだけではありません。

毎日の育児や家事を無理なくこなせること、そして子どもの成長を見守りやすい環境であることが大きなポイントになります。

まず重視したいのが、親と子どもがコミュニケーションをとりやすい間取りです。たとえば、リビングを中心にした間取りにすると、自然と家族が集まりやすくなります。

キッチンを対面式にすることで、料理中でも子どもの様子を見守ることができ、安心して家事を進められます。

また、リビングに隣接して子ども部屋やプレイスペースを設ければ、小さな子どもが遊ぶ様子をすぐそばで確認できます。

成長に合わせて間仕切りができるようにしておけば、小学校高学年以降は個室として使うこともできます。

収納も子育て世帯には重要な要素です。おもちゃや絵本、育児グッズはすぐに取り出せる場所に、かつ子どもでも片付けやすい高さや構造で設計すると、家の中が散らかりにくくなります。

さらに、安全性の配慮も欠かせません。階段や家具の角には安全対策を施し、キッチンの動線を子どもが入りにくいよう工夫することで事故を防ぎやすくなります。

このように、子育て世帯に優しい家とは、日々の行動や子どもの成長段階を意識して設計された間取りであることが大切です。

それぞれの家庭の生活パターンに合わせてカスタマイズすることで、親も子どももストレスなく暮らせる住まいが実現します。

高齢者も使いやすいユニバーサルデザイン

高齢者にとって住みやすい家を実現するには、身体的な負担を軽減できるような設計が求められます。

その基本となるのがユニバーサルデザインです。

年齢や身体能力にかかわらず、すべての人にとって使いやすいように設計された住まいが理想です。

まず最初に考慮したいのが段差の解消です。玄関の上がり框を低くしたり、屋内外の床の高さをフラットにすることで、転倒のリスクを減らすことができます。

また、廊下やトイレ、浴室には手すりを設置することで、移動や立ち座りの補助になります。間取りについても、高齢者の生活範囲が1階で完結するように設計すると安心です。

寝室・トイレ・洗面所・リビングが近接していれば、体力を使わずに生活ができ、介助者にとっても負担が少なくなります。

視覚や聴覚が低下してきた場合に備えて、照明の明るさや配置も工夫が必要です。センサーライトや足元灯を設けることで、夜間の移動を安全にすることができます。

さらに、建具の操作性にも配慮しましょう。引き戸は開閉が軽く、狭いスペースでも使いやすいため、高齢者の家庭では特に有効です。

このように、高齢者に優しい家とは「将来を見据えた住まいづくり」であり、家族全員が安心して暮らせる基盤にもなります。

ユニバーサルデザインは介護のしやすさや安全性の確保だけでなく、長く快適に住み続ける家にするために重要な視点です。

家事の負担を軽減する効率的な家事動線

家事動線とは、掃除・洗濯・料理などの家事に必要な動きの流れを指します。

この動線が無駄なく整理されていることで、毎日の作業時間や労力を大きく削減することができます。

忙しい現代の家庭にとって、家事動線の良し悪しは住みやすさに直結します。

まず、料理動線を考えるなら、冷蔵庫・シンク・コンロの配置を「三角形」に近づけることが理想です。動きがコンパクトになり、調理の効率が格段に上がります。

さらに、キッチンからパントリーや勝手口までが直線でつながっていれば、買い物帰りに荷物をスムーズに片付けることができます。

洗濯動線にも工夫が必要です。

洗濯機→干す場所→畳む・収納するスペースが一直線または隣接していれば、重たい洗濯物を持って家の中を移動する必要がなくなります。

最近では、洗面所の隣にランドリールームを設け、そのまま衣類を乾かせる間取りが人気です。

また、掃除動線を短くするためには、収納がポイントです。掃除道具を各階や各部屋の近くに収納できれば、わざわざ取りに行く手間が省けます。

家事動線を意識した設計によって、ストレスの少ない生活が可能になります。

とくに子育て中や共働きの家庭では、家事の時短ができるだけで気持ちにも余裕が生まれます。つまり、家事動線を効率化することは、物理的な負担を減らすだけでなく、家族の時間を増やすという点でも非常に大きな効果があるのです

個人と家族の空間がバランスよく存在する

住みやすい家の大きな特徴の一つは、家族全員が集まって過ごせる共有空間と、それぞれが自分の時間を持てる個人の空間がバランスよく配置されていることです。

この両立ができていないと、常に家族と顔を合わせることがストレスになったり、逆に孤立してしまう原因にもなりかねません。

リビングやダイニングは家族のコミュニケーションが自然に生まれる場所です。テレビを見たり、食事をとったり、ちょっとした会話を楽しんだりする空間としての機能が求められます。

このような共有スペースは開放感を持たせつつ、リラックスできる雰囲気を作ることがポイントです。

一方で、仕事や趣味、学習など集中力が必要な場面では、自分の世界に入り込める個人空間が重要になります。

例えば、書斎やワークスペース、個室の寝室などがそれに当たります。こうした空間では防音性や視界の確保も考慮されていると、集中しやすい環境になります

また、最近ではリビングの一角に半個室のような「こもり空間」を設けるケースも増えています。

家族の気配を感じながらも自分の時間を大切にできる仕組みで、特に在宅勤務や子どもの勉強スペースとして重宝されています。

このように、家族とのふれあいを大切にしながらも、適度な距離感でそれぞれが心地よく暮らせるように工夫された空間構成は、長く快適に住み続けるために欠かせない要素と言えるでしょう。

外構と室内の調和で暮らしやすさが増す

住みやすい家というのは、室内だけでなく外構まで含めて考えられている必要があります。玄関アプローチや駐車場、庭、フェンスといった外構部分は、見た目の美しさだけでなく、実際の生活動線や利便性にも大きな影響を与えるからです。

まず重要なのは、玄関まわりの設計です。日々使う場所である玄関は、天候の影響を受けやすいため、屋根付きのアプローチや滑りにくい床材、明るさを確保できる照明設計など、安全性と利便性を両立させる工夫が求められます。

また、外構と建物の間取りがスムーズに連動していることも、住みやすさに直結します。

例えば、駐車場から玄関までの動線が短く、買い物帰りに荷物を楽に運べる設計は日常の負担を大きく減らします。宅配ボックスや屋外収納などを配置することで、生活のストレスを軽減することもできます。

庭との関係も見逃せません。リビングの延長として使えるウッドデッキやテラスは、屋外にいながら家の中にいるような感覚でくつろげる空間となります。

視線の抜けや植栽の配置によって、季節の変化を感じられることも暮らしの質を高める要素です。

外構が建物と調和していると、敷地全体に一体感が生まれます。見た目の統一感だけでなく、使いやすさや安全性、プライバシーの確保など、多くの機能を備えることができるため、外構設計にも十分な時間と配慮をかけることが重要です。

自然素材の活用で健康的な住環境を実現

住みやすい家を語るうえで、健康的な住環境は欠かせない視点です。その中心にあるのが、自然素材の活用です。

ビニールクロスや合板などの人工素材と比べて、自然素材は調湿性や断熱性、肌触りの良さといった面で多くのメリットを持っています。

無垢材の床は裸足で歩いても心地よく、夏はサラリと涼しく、冬はほんのりと温かみを感じられます。

また、漆喰や珪藻土を使った壁は、室内の湿度を調整してくれるため、カビや結露のリスクを減らし、空気環境を快適に保ちます。

さらに、自然素材には化学物質が少ないため、アレルギーやシックハウス症候群のリスクも軽減できます。

小さなお子さんや高齢者がいる家庭にとっては、健康への影響を最小限に抑える意味でも、安心して過ごせる空間となります。

視覚的にも、木の温もりや土の質感は、精神的な落ち着きを与えてくれます。

自然と調和したインテリアは、心身ともにリラックスできる効果があるとされており、日常生活のストレスを和らげる空間づくりにも貢献します。

このように、自然素材を積極的に取り入れることで、見た目の美しさだけでなく、身体的にも精神的にも健康的な住まいが実現できます。

素材選びからこだわった家づくりは、長く快適に暮らすための基礎となるのです

住みやすい間取りを持つ平屋の魅力

平屋は、家族全員がワンフロアでつながる暮らしを実現できる住宅スタイルです。

その中でも住みやすいと感じられる間取りには、いくつかの共通した工夫があります。特に動線の短さと見通しの良さ、自然光の取り込み方に優れている点が、平屋ならではの魅力です。

まず、平屋は階段がないため、上下の移動が不要で体への負担が少なくなります。

そのため、小さな子どもがいる家庭や高齢者にとって安心して暮らせる住まいになります。また、掃除や洗濯といった家事の負担が軽くなる点も、多くの人が評価する理由のひとつです。

さらに、生活動線が短く完結することも大きなメリットです。

洗面所・キッチン・リビングが一直線につながる間取りであれば、移動の無駄を省きながら効率よく家事をこなすことができます。

加えて、各部屋の距離が近いため、家族間のコミュニケーションが取りやすく、孤立しにくい環境になります。

間取りの設計では、プライバシーを確保しつつつながりを感じられる工夫が必要です。

たとえば、リビングを中心に寝室や子ども部屋、水回りが放射状に配置されている間取りは、視線の交錯や物音の干渉を避けつつ、家族が自然に顔を合わせる動線を確保できます。

また、外部とのつながりも大切にしたいところです。ウッドデッキや中庭をリビングとつなげることで、開放感と自然とのふれあいが生まれます。

このような設計は、平屋の特性を最大限に活かしたものといえるでしょう。

住みやすい間取りを持つ平屋は、シンプルであるからこそ快適性や利便性が際立ちます。家族の将来を見据えた柔軟な設計ができる点も、平屋が長く愛される理由のひとつです。

快適な家の特徴を理解して実例に学ぶ

快適な家を実現するためには、理想だけでなく実際に建てられた家の事例から学ぶことが重要です。

実例からは、どのような設計や間取りが快適さに直結するかが見えてきます。

見た目の美しさだけでなく、使い勝手や暮らしやすさに焦点を当てることで、失敗のない家づくりが可能になります。

たとえば、多くの成功事例で共通して見られるのが、動線の短さです。

洗濯動線を考慮し、脱衣所から洗濯機、物干し場、収納までが一直線になっている間取りは、家事の時間短縮に非常に効果的です。

こうした設計は、毎日の暮らしの中での「ストレスを感じにくい」要素として高く評価されています。

また、収納の配置も快適な住まいには欠かせません。

実例では、玄関横のシューズクロークや、キッチン裏のパントリー、寝室近くのウォークインクローゼットなどが導入されています。必要な場所に必要な収納があることで、片付けが楽になり、居住空間を広く使うことができます。

さらに、家族のつながりを感じられる設計も快適な家の特徴です。

リビングイン階段やスキップフロアなどを採用し、必ず家族が顔を合わせるような間取りが、コミュニケーションを育む仕掛けとして活用されています。

実例に学ぶことで、カタログでは分からない現実的な工夫や住んでからの満足度を確認することができます。

自分たちの暮らし方に合う間取りや設備を選ぶためにも、多くの実例に触れ、使い勝手を具体的にイメージすることが大切です。

住みやすい家の特徴を間取りから考える

住みやすい家をつくるには、まず間取りを丁寧に設計することが出発点です。

見た目がどれだけ良くても、動線が悪かったり、使いにくい構造であったりすると、日々の生活に支障をきたします。

そのため、家の間取りを考える際は、見栄えよりも「暮らしやすさ」に重点を置くことが大切です。

たとえば、朝の時間帯は家族全員が同時に動くことが多いため、トイレや洗面所が1ヵ所だけでは混雑してしまいます。

このような生活リズムを考慮して、水回りを2箇所設ける設計や、回遊動線を取り入れることで、スムーズな移動が可能になります。

また、子育て中の家庭では、リビングと子ども部屋の距離が重要になります。

家事をしながら子どもの様子が見える配置や、リビングの一角に学習スペースを設けることで、安心して育児と家事を両立できる住まいになります。

収納もまた、間取りにおいて重視すべきポイントです。

家全体に収納を分散させ、使う場所の近くに配置することで、必要な物をすぐに取り出せ、日々の片付けが楽になります。リビングに設けた収納や、玄関横の土間収納など、適材適所の配置が住みやすさに大きく貢献します。

そして、将来のライフステージを見越した可変性のある間取りも重要です。

家族構成が変化しても対応できるように、間仕切りで簡単に部屋数を増減できる設計を取り入れると、長く住み続けられる家になります。このように、住みやすい家の特徴は間取りにしっかりと反映されるべきです。

間取りの工夫ひとつで、家全体の快適性や満足度が大きく変わることを意識しながら、設計段階からしっかりと計画を立てることが成功の鍵となります

「住みやすい家の特徴」まとめ

| ・ライフスタイルに合った間取りが住みやすさの基本となる ・家事動線を短くすることで家事負担を大幅に軽減できる ・在宅勤務には生活空間と仕事空間の分離が重要である ・子どもを見守りやすい間取りが子育て世帯に向いている ・高齢者と暮らす家では段差をなくす設計が有効である ・将来の家族構成の変化に対応できる可変性が求められる ・洗濯や料理の動線が整うことで生活効率が上がる ・リビングとキッチンがつながっていると安心感が生まれる ・断熱性と気密性の高い家は年中快適で健康的である ・収納は量だけでなく配置と使い勝手の工夫が必要である ・子育て世帯には見守りやすく安全性に配慮した間取りが重要である ・高齢者にはユニバーサルデザインの導入が適している ・個人空間と共有空間のバランスがストレス軽減に効果的である ・外構と室内が連携していることで生活の利便性が向上する ・自然素材を使った家は健康的でリラックスしやすい住環境になる |

-1024x499.jpg)

| 【PR】理想のマイホーム、何から始めますか?情報収集や住宅展示場巡りも大切ですが、「時間が足りない」「自分に合う会社が分からない」と感じていませんか? そんなあなたにおすすめなのが、完全無料で利用できる「タウンライフ家づくり」です。自宅にいながら、たった3分の入力で、全国1,190社以上の優良住宅メーカーの中から、あなたにぴったりの会社に「オリジナルの間取りプラン」「資金計画」「土地の情報」を一括で依頼できます。 届くのは、あなたの希望を反映した具体的な提案ばかり。複数の会社からの計画書をじっくり比較検討できるので、わざわざ展示場を回らなくても、効率的に理想の家づくりを進められます。厳しい基準をクリアした信頼できる会社のみが参加しているため、安心して相談できるのも嬉しいポイントです |

参考サイト

住みやすい家の条件とは?特徴と動線について紹介します!

住みやすい家の特徴とは?建てるときの工夫や間取り例も紹介

【住みやすい家】間取りの特徴ランキング6選! 理由も解説

住み心地が良い家とは?快適に暮らすための工夫やデザイン

理想の家と、住みやすい家は違う

住みやすい家には条件がある?特徴5選を紹介します

コメント