こんにちは、サイト管理人です

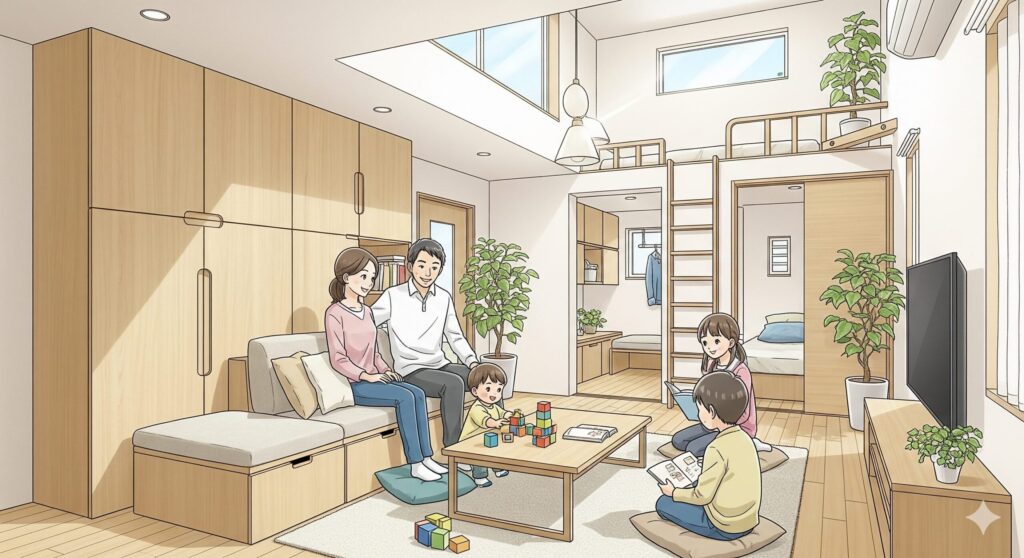

都市部を中心に需要が高まる狭小住宅ですが、5人家族で暮らすとなると、間取りに悩む方も多いのではないでしょうか。

限られた土地を有効活用し、家族全員が快適に過ごせる空間を確保するには、さまざまな工夫が求められます。

狭小住宅で5人家族の間取りを考える際には、坪数や部屋数だけでなく、生活動線や収納計画、将来のライフスタイルの変化まで見据えることが重要です。

例えば、30坪程度の土地に3LDKや4LDKの間取りを実現するケースや、縦の空間を活かす3階建て、あるいはワンフロアで完結する平屋など、選択肢は多岐にわたります。

しかし、計画段階での検討が不十分だと、住み始めてから「収納が足りない」「子ども部屋が使いにくい」といった後悔につながる可能性も少なくありません。

この記事では、狭小住宅で5人家族の間取りを計画するうえでの基本的なポイントから、具体的な工夫、さらには後悔しないための注意点まで、豊富な事例を交えながら詳しく解説していきます。

快適な暮らしを実現するためのヒントを見つけていきましょう。

◆このサイトでわかる事◆

- 狭小住宅で5人家族が快適に暮らすための工夫

- 3階建てや平屋など建物の特徴を活かした間取り

- 3LDKと4LDKそれぞれのメリットと選び方

- 将来の変化に対応できる子ども部屋の考え方

- 限られた坪数でも十分な収納を確保するコツ

- 30坪台で実現する具体的な間取りのアイデア

- 間取り計画で後悔しないための重要な注意点

| 【PR】マイホームを考え始めたあなたへ。 「何から始めたらいいの?」「たくさんの会社を回る時間がない…」そんなお悩み、ありませんか? 「タウンライフ家づくり」なら、家にいながらたった3分で、複数の優良住宅会社にオリジナルの「家づくり計画書」を無料で一括依頼できます。 あなたのために作られた「間取りプラン」や「資金計画」「注文住宅費用」などをじっくり比較できるので、理想の家づくりへの第一歩が、驚くほど簡単になります。厳しい基準をクリアした全国1,000社以上、大手ハウスメーカー36社以上の信頼できる会社が、あなたの夢をサポートします。 |

狭小住宅で5人家族の間取りを実現するポイント

◆この章のポイント◆

- 限られた坪数で快適に暮らす工夫

- 開放感を演出する3階建ての活用法

- 3LDKと4LDKそれぞれのメリット

- 将来を見越した子ども部屋の考え方

- 平屋でプライバシーを確保するコツ

限られた坪数で快適に暮らす工夫

狭小住宅で5人家族が快適な暮らしを実現するためには、限られた坪数を最大限に活用する工夫が不可欠です。

単に部屋を詰め込むのではなく、空間を広く感じさせ、かつ機能的に使うための知恵が求められます。

まず基本となるのが、デッドスペースをなくすことです。

廊下を極力減らし、リビングやダイニングと一体化させることで、移動スペースを生活空間として有効活用できます。

例えば、リビング内に階段を設けるリビングイン階段は、廊下分の面積を削減できるだけでなく、家族のコミュニケーションを促す効果も期待できるでしょう。

また、壁で空間を細かく仕切るのではなく、スキップフロアやロフトを設けて、視線が抜けるように工夫することも有効な手段です。

床に高低差をつけることで、壁がなくても緩やかに空間を区切ることができ、実際の面積以上の広がりを感じさせます。

ロフトは収納スペースとしてだけでなく、子どもの遊び場や書斎としても活用できる多目的な空間になります。

光の取り入れ方も、空間の広がりを演出する重要な要素です。

狭小地では隣家との距離が近く、採光が難しい場合がありますが、吹き抜けや高窓(ハイサイドライト)、天窓(トップライト)を設けることで、安定した自然光を室内の奥まで届けることができます。

明るい空間は、心理的にも開放感を与えてくれるでしょう。

家具の選び方と配置も重要です。

背の低い家具で統一すると、天井が高く見え、圧迫感が軽減されます。

また、一つの家具が複数の役割を果たす多機能家具、例えば収納付きのベッドやベンチ、伸縮可能なダイニングテーブルなどを選ぶことで、スペースを有効に使うことが可能です。

壁面収納を積極的に活用し、床に物を置かないようにするだけでも、部屋はすっきりと広く見えます。

内装の色使いも工夫しましょう。

壁や天井、床といった面積の広い部分を白やベージュなどの明るい色で統一すると、光が反射して部屋全体が明るく広々とした印象になります。

アクセントとして一面だけ色を変えるアクセントウォールを取り入れると、空間に奥行きが生まれ、単調になるのを防げます。

これらの工夫を組み合わせることで、限られた坪数という制約の中でも、狭小住宅で5人家族の間取りを快適で豊かなものに変えることができるのです。

開放感を演出する3階建ての活用法

都市部の狭小地において、5人家族が必要な居住スペースを確保するためには、3階建てという選択肢が非常に有効です。

横方向の広がりが期待できない分、縦方向の空間を最大限に活用することで、各フロアの役割を明確にし、ゆとりのある生活動線を生み出すことができます。

3階建ての最大のメリットは、フロアごとにゾーン分けがしやすい点にあります。

例えば、1階を駐車スペースや浴室などの水回り、2階を家族が集まるLDK、3階をプライベートな個室(寝室や子ども部屋)といったように、生活シーンに応じてフロアを使い分けることが可能です。

これにより、パブリックスペースとプライベートスペースが明確に分離され、家族それぞれの時間も大切にしながら暮らせるでしょう。

特に2階にLDKを配置するプランは、狭小住宅において多くのメリットをもたらします。

一般的に、2階は1階や3階に比べて採光や風通しを確保しやすく、日中の大半を過ごすリビング空間を快適な環境にすることができます。

また、道路からの視線も届きにくくなるため、プライバシーを保ちながら大きな窓を設けることができ、開放感のあるLDKを実現しやすくなります。

3階建ての魅力をさらに引き出すのが、屋上(ルーフバルコニー)の活用です。

庭を確保することが難しい狭小地において、屋上は貴重な屋外空間となります。

子どもたちの遊び場として、あるいは家庭菜園やバーベキューを楽しむスペースとして活用すれば、暮らしの楽しみが大きく広がるでしょう。

眺望が良い立地であれば、周囲の景色を楽しむプライベートなリラックス空間にもなります。

ただし、3階建てには注意点もあります。

その一つが、階段の上り下りによる身体的な負担です。

特に、重い荷物を持っての移動や、高齢になってからの生活を考えると、上下移動が負担になる可能性があります。

将来的なライフプランを見据え、必要であればホームエレベーターの設置も検討の余地があるかもしれません。

また、建築基準法による高さ制限や斜線制限なども考慮する必要があります。

土地の条件によっては、希望通りの3階建てが建てられない場合もあるため、設計段階で専門家としっかり相談することが重要です。

これらの点を踏まえ、縦の空間を賢く活用することで、3階建ては狭小住宅で5人家族の間取りにおいて、開放感と機能性を両立させる強力な選択肢となるのです。

3LDKと4LDKそれぞれのメリット

狭小住宅で5人家族の間取りを考える際、部屋数をどうするかは大きな悩みどころです。

特に、3LDKにするか4LDKにするかは、家族のライフスタイルや将来設計に大きく関わる重要な選択となります。

それぞれのメリットを理解し、自分たちの家族に最適なプランを見つけることが大切です。

まず、4LDKの最大のメリットは、家族一人ひとりのプライベートな空間を確保しやすい点にあります。

夫婦の寝室に加えて、子どもが3人いる場合でも、それぞれに個室を用意することが可能です。

子どもが成長し、プライバシーを重視するようになっても、個々のスペースがあることでストレスなく過ごせるでしょう。

また、一部屋を完全に書斎や趣味の部屋、あるいはゲストルームとして活用するなど、プラスアルファの使い方ができるのも魅力です。

在宅ワークが普及した現代において、仕事に集中できる専用スペースの確保は、生活の質を大きく向上させます。

一方、4LDKのデメリットは、限られた延床面積の中で部屋数を増やすため、一つひとつの部屋やLDK、収納スペースが狭くなりがちなことです。

特に家族が集まるLDKが狭いと、窮屈に感じてしまうかもしれません。

全ての部屋が常に使われるわけではない場合、使われない部屋がデッドスペースになってしまう可能性も考慮する必要があります。

次いで、3LDKのメリットを見ていきましょう。

3LDKは、部屋数を絞る分、LDKや各居室、収納スペースにゆとりを持たせることができます。

特に、家族が集まるLDKを広く確保できるのは大きな利点です。

広々としたリビングは、家族団らんの時間をより豊かにし、友人を招いた際にもゆったりと過ごせます。

また、建築コストや将来のメンテナンス費用を抑えられる傾向にあるのも、経済的なメリットと言えるでしょう。

3LDKで課題となるのは、子ども部屋の割り振りです。

子どもが3人いる場合、全員に個室を用意することはできません。

子どもが小さいうちは、広い一部屋を共有で使い、成長に合わせて間仕切り家具や可動式の壁で2部屋に分けるといった工夫が必要になります。

あるいは、性別が同じ兄弟姉妹で一部屋を共有するなどの方法も考えられます。

どちらを選ぶかは、家族の価値観次第です。

プライベートな個室を重視するなら4LDK、家族が集まる共有スペースの広さや快適性を優先するなら3LDKが適していると言えるでしょう。

重要なのは、現在の家族構成だけでなく、10年後、20年後のライフステージの変化を想像しながら、柔軟に対応できる間取りを考えることです。

将来を見越した子ども部屋の考え方

狭小住宅で5人家族の間取りを計画する上で、子ども部屋の設計は特に慎重な検討が求められる部分です。

子どもの成長は早く、必要なスペースや部屋の使い方はライフステージによって大きく変化します。

将来の変化に柔軟に対応できる、可変性のある子ども部屋を考えることが、後悔しないための重要なポイントとなります。

子どもがまだ小さいうちは、広い一部屋をプレイルームとして共有で使うのが効率的です。

個室に閉じこもるよりも、親の目の届くLDKの続き間などで遊ばせる方が安心ですし、のびのびと過ごせます。

この段階では、個室を細かく仕切る必要はありません。

問題は、子どもたちが成長し、それぞれのプライベートな空間を必要とする時期です。

最初から人数分の個室を用意するのが理想的ですが、狭小住宅では難しい場合も多いでしょう。

そこで有効なのが、「フレキシブルな空間設計」という考え方です。

例えば、将来的に2部屋に分けられるように、あらかじめドアや窓、照明、コンセントを2つずつ設置しておく方法があります。

最初は10畳ほどの広い一部屋として使い、子どもが中学生や高校生になるタイミングで、可動式の間仕切り収納やリフォームで壁を設置して、5畳ずつの2部屋に分割するのです。

こうすることで、家族の成長に合わせて間取りを変化させることができます。

ロフトベッドの活用も、狭小住宅の子ども部屋では非常に有効なテクニックです。

ベッドを上段に配置することで、ベッド下の空間を学習スペースや収納スペースとして丸ごと活用できます。

限られた面積を立体的に使うことで、居住空間を最大限に確保することが可能です。

また、子どもが独立した後のことも見据えておくと、さらに良いでしょう。

子どもたちが家を出た後、子ども部屋が使われない物置部屋になってしまうのは非常にもったいない話です。

分割していた部屋の壁を取り払って、再び広い一部屋に戻し、夫婦の趣味の部屋やゲストルームとして活用できるように設計しておけば、家を長く有効に使い続けることができます。

子ども部屋の広さについては、一人あたり4.5畳から6畳が一般的とされています。

しかし、狭小住宅の場合は、必ずしもこの広さにこだわる必要はありません。

個室は寝る場所と勉強する場所と割り切り、コンパクトな3畳程度の広さにする代わりに、家族で使える共有のスタディコーナーやファミリーライブラリーを設けるという考え方もあります。

どこに重点を置くかを家族で話し合い、最適な形を見つけることが、満足度の高い子ども部屋づくりにつながります。

平屋でプライバシーを確保するコツ

平屋は、ワンフロアで生活が完結するため、効率的な生活動線や家族のコミュニケーションの取りやすさから人気の高い住宅スタイルです。

しかし、狭小地に5人家族で暮らす平屋を建てる場合、プライバシーの確保が大きな課題となります。

すべての部屋が同じフロアにあるため、音や気配が伝わりやすく、家族それぞれのプライベートな時間をどう守るかが重要になります。

プライバシーを確保する最初のコツは、間取りのゾーニングを工夫することです。

家の中心に家族が集まるLDKなどのパブリックスペースを配置し、その両端に夫婦の寝室や子ども部屋といったプライベートスペースを振り分けるように配置します。

こうすることで、パブリックスペースが緩衝地帯となり、各個室の独立性を高めることができます。

例えば、玄関からLDKを通り、その奥に個室群が広がるような間取りにすれば、来客時にプライベートな空間を見られる心配もありません。

また、中庭(パティオ)を設けるのも非常に有効な方法です。

ロの字型やコの字型の間取りにして中央に中庭を配置すると、各部屋に光と風を取り込みながら、外部からの視線を完全に遮ることができます。

中庭に面して大きな窓を設ければ、カーテンを開けたままでもプライバシーが守られ、開放的な空間を実現できます。

中庭は、子どもたちの安全な遊び場としても、アウトドアリビングとしても活用でき、暮らしに豊かさをもたらしてくれるでしょう。

個室の配置にも工夫が必要です。

子ども部屋同士や、主寝室と子ども部屋が隣接する場合は、壁の間にクローゼットや本棚などの収納スペースを挟むように設計すると、防音効果が期待できます。

収納を緩衝材として利用することで、お互いの生活音を気にせず過ごせるようになります。

さらに、外部からの視線をコントロールすることも忘れてはなりません。

道路や隣家に面した窓は、高い位置に設置する高窓(ハイサイドライト)や、すりガラス、ブラインドなどを活用して、採光は確保しつつ視線は遮る工夫をしましょう。

家の周りにウッドフェンスや植栽を配置して、物理的に視線を遮る外構計画も重要です。

これらの工夫を凝らすことで、平屋特有の家族のつながりというメリットを享受しながらも、それぞれのプライバシーが尊重される、快適な狭小住宅で5人家族の間取りを実現することができるのです。

後悔しない狭小住宅で5人家族の間取り計画

◆この章のポイント◆

- 生活動線を意識した収納スペースの配置

- 家族が増えても安心の30坪の設計

- 間取り決めで後悔しやすい注意点

- 狭小住宅で5人家族の間取りの総括

生活動線を意識した収納スペースの配置

狭小住宅で5人家族が快適に暮らすためには、十分な収納スペースの確保が絶対条件です。

しかし、単に収納の量を増やすだけでは不十分で、「どこに」「何を」収納するかという、生活動線を意識した配置計画が極めて重要になります。

使いやすく、片付けやすい収納計画こそが、すっきりとした空間を維持し、後悔しないための鍵となります。

まず考えたいのが、家事動線と収納の連携です。

例えば、「洗濯」という一連の作業を考えてみましょう。

洗濯機がある洗面脱衣所、洗濯物を干すバルコニーやサンルーム、そして乾いた衣類をしまうクローゼットが近くにまとまっていると、家事の負担は劇的に軽減されます。

洗面脱衣所に家族全員の下着やタオルを収納できるファミリークローゼットを設ければ、「洗う→干す→しまう」の動線が最短距離で完結し、非常に効率的です。

キッチンにおいても同様です。

食品庫であるパントリーは、キッチンからのアクセスが良い場所に配置するのが基本です。

さらに、玄関からパントリー、そしてキッチンへと続く動線があれば、買い物から帰ってきて重い荷物をすぐに収納できるため、非常に便利です。

次に重要なのが、「適材適所」の収納です。

物を使う場所のすぐ近くに収納スペースを設けることで、出し入れが楽になり、自然と片付く習慣が身につきます。

例えば、

- 玄関には、靴だけでなく、コートやベビーカー、子どもの外遊び用具などをしまえるシューズインクローゼット

- リビングには、散らかりがちな書類や文房具、子どものおもちゃなどをまとめて収納できるリビングクローゼット

- 階段下のデッドスペースを活用した収納

といった具合に、場所ごとに必要な収納を計画的に配置していくことが求められます。

5人家族ともなると、持ち物の量は膨大です。

季節外の衣類や家電、思い出の品など、日常的には使わないけれど捨てられない物を収納するための、まとまったスペースも必要になります。

小屋裏(屋根裏)を利用したロフト収納や、床下収納などを設けることで、居住スペースを圧迫することなく大容量の収納を確保できます。

収納計画を立てる際は、現在持っている物の量を把握するだけでなく、将来的に物が増えることも想定して、余裕を持ったスペースを確保しておくことが大切です。

しかし、ただ広い収納を作れば良いというわけではありません。

奥行きが深すぎる収納は、奥の物が取り出しにくく、結果的にデッドスペースになりがちです。

可動式の棚を設置して、収納する物の高さに合わせて調整できるようにしたり、引き出しやボックスを活用して空間を無駄なく使えるように工夫したりと、使い勝手の良さも追求しましょう。

生活動線に寄り添ったスマートな収納計画は、狭小住宅で5人家族の間取りを成功させるための、まさに生命線と言えるでしょう。

家族が増えても安心の30坪の設計

「5人家族で暮らすには、一体どれくらいの広さが必要なのだろう」というのは、多くの人が抱く疑問です。

国土交通省が示す「誘導居住面積水準」によると、都市部において5人家族が豊かな住生活を送るために必要とされる住宅の面積(延床面積)は、約38坪(125㎡)とされています。

しかし、これはあくまで理想的な水準であり、土地の価格が高い都市部では、なかなか実現が難しいのが現実です。

一方で、最低限必要とされる「最低居住面積水準」は、約20坪(65㎡)です。

このことから、30坪(約100㎡)という広さは、5人家族が暮らす上で、工夫次第で十分に快適な生活が送れる、現実的でバランスの取れた広さであると言えます。

30坪という限られた面積の中で、5人家族が安心して暮らせる家を設計するには、いくつかの重要なポイントがあります。

第一に、LDKの広さと配置です。

30坪の家であれば、16畳から20畳程度のLDKを確保することが可能です。

この広さがあれば、5人家族が一度に食卓を囲み、ソファでくつろぐにも十分なスペースと言えるでしょう。

リビングの一角に畳コーナーを設ければ、子どもの昼寝スペースや遊び場、来客時の寝室としても活用でき、空間の利用価値がさらに高まります。

第二に、部屋数の確保と可変性です。

30坪の広さがあれば、4LDKの間取りも十分に実現可能です。

夫婦の主寝室(6〜8畳)と、子ども部屋(4.5〜5畳)を3つ確保することができます。

前述の通り、子ども部屋は最初から壁で仕切るのではなく、将来的に分割できるような広い一部屋としておくことで、家族の成長段階に合わせて柔軟に対応できます。

第三に、廊下面積の最小化です。

30坪という限られた面積を最大限に活かすためには、廊下のような移動のためだけのスペースをできる限り減らし、その分を居住スペースや収納に割り当てることが重要です。

リビングイン階段の採用や、ホールを設けずに玄関から直接LDKに入れるような間取りにすることで、無駄なスペースを削減できます。

30坪という坪数は、狭小住宅で5人家族の間取りを考える上で、一つの基準となります。

この面積の中で、いかに無駄をなくし、空間を機能的に、そして広く見せるかを追求することが設計の腕の見せ所です。

吹き抜けを設けて縦の広がりを演出したり、スキップフロアで空間に変化をつけたりと、立体的な設計を取り入れることで、実際の坪数以上の豊かさを感じられる住まいを創り出すことができるでしょう。

家族が増えても、工夫と計画次第で、30坪の家は家族全員が安心して快適に暮らせる十分な器となり得るのです。

間取り決めで後悔しやすい注意点

夢のマイホームづくりにおいて、間取りの計画は最も楽しい作業の一つですが、同時に最も後悔が生まれやすい部分でもあります。

特に、狭小住宅で5人家族の間取りという制約の多い条件では、些細な見落としが日々の生活における大きなストレスにつながりかねません。

ここでは、先輩たちの失敗談から学ぶ、間取り決めで後悔しやすい注意点をいくつか紹介します。

コンセントの位置と数

意外と見落としがちで、後悔の声が非常に多いのがコンセントの問題です。

「ここにコンセントがあれば、掃除機がかけやすいのに」「スマートフォンの充電場所が定まらない」といった不満は、生活を始めてから気づくことが多いです。

家具の配置を具体的にシミュレーションしながら、どこでどの家電を使うかを詳細にリストアップし、必要な場所に適切な数のコンセントを計画することが重要です。

ダイニングテーブルの近くや、ウォークインクローゼットの中など、忘れがちな場所にも設置を検討しましょう。

生活音への配慮不足

家族の人数が多いと、生活音の問題はより深刻になります。

「寝室の真上がトイレで、夜中に流す音が響いて眠れない」「リビングのテレビの音が、受験勉強中の子どもの部屋に聞こえてしまう」といった後悔は避けたいものです。

間取りを考える際には、上下階の部屋の配置に注意が必要です。

寝室の上には、トイレや浴室などの水回りを配置しない、子ども部屋と親の書斎は離すなどの配慮が求められます。

壁に防音材を入れたり、二重窓にしたりといった対策も有効です。

採光と風通しの問題

狭小地では、隣家が迫っていることが多く、採光や風通しの確保が難しい場合があります。

「日中でも照明が必要な暗い部屋ができてしまった」「窓を開けても風が通らず、夏場は空気がよどんで暑い」という後悔は、健康的な生活を脅かします。

設計段階で、専門家と共に光や風のシミュレーションを行い、吹き抜けや天窓、地窓(床面近くの窓)などを効果的に配置して、家全体に自然の光と風が行き渡るように計画することが不可欠です。

収納の量と質のミスマッチ

「収納はたくさん作ったはずなのに、なぜか片付かない」というのもよくある後悔です。

これは、収納の「量」はあっても、生活動線に合っていない、あるいは収納したい物のサイズに合っていないなど、「質」に問題があるケースです。

前述の通り、使う場所の近くに、使うものに合わせたサイズの収納を設ける「適材適所」の原則を徹底することが重要です。

手持ちの家具や収納したい物のリストを作成し、設計士と共有することで、ミスマッチを防ぐことができます。

これらの注意点を一つひとつ丁寧にクリアしていくことが、理想の住まいを実現し、「建ててよかった」と心から思えるための大切なプロセスなのです。

狭小住宅で5人家族の間取りの総括

これまで、狭小住宅で5人家族が快適に暮らすための間取りのポイントや注意点について、さまざまな角度から解説してきました。

限られた土地と予算の中で、家族5人という決して少なくない人数が、日々の生活を豊かに、そしてストレスなく送るための家づくりは、まさに知恵と工夫の結晶と言えるでしょう。

重要なのは、単に部屋数を確保することや、流行りのデザインを取り入れることだけではありません。

自分たちの家族がどのような暮らしを送りたいのか、何を大切にしたいのかという、根本的な価値観を明確にすることからすべては始まります。

例えば、家族のコミュニケーションを最も重視するならば、LDKを家の中心に据え、広く開放的な空間にすることを優先すべきでしょう。

リビングイン階段や対面キッチンは、自然なコミュニケーションを促すための有効な仕掛けとなります。

一方で、それぞれのプライベートな時間や空間を大切にしたいと考えるならば、ゾーニングを工夫し、個室の独立性を高めることが重要になります。

3階建てにしてフロアごとに役割を分けたり、平屋であればパブリックスペースを挟んで個室を配置したりといった工夫が考えられます。

また、子どもの成長や独立、自分たちの老後といった、将来のライフステージの変化を見据えた、可変性のある間取りを計画することも忘れてはなりません。

今がベストな間取りが、10年後、20年後もベストであり続けるとは限らないのです。

間仕切り壁で柔軟に部屋の広さを変えられる子ども部屋や、将来を見据えたバリアフリー設計などは、長く快適に住み続けるための賢い投資と言えるでしょう。

そして、狭小住宅の快適性を大きく左右するのが、収納計画と動線計画です。

生活動線や家事動線上に、適材適所の収納を計画的に配置することで、物は自然と片付き、家事の効率も格段に向上します。

デッドスペースを徹底的に活用し、居住空間を圧迫しないスマートな収納を実現することが、すっきりとした暮らしの鍵を握ります。

狭小住宅で5人家族の間取りを成功させる道は一つではありません。

家族の数だけ、理想の暮らしの形があり、最適な間取りもまた異なります。

この記事で紹介したさまざまなアイデアや注意点をヒントに、ぜひ専門家とも相談しながら、自分たちの家族にとって最高の住まいを創り上げてください。

本日のまとめ

- 狭小住宅での5人家族生活は工夫次第で快適になる

- 廊下を減らしデッドスペースをなくすことが基本

- 吹き抜けや高窓で光を取り入れ開放感を演出する

- 3階建ては縦の空間を活かしゾーン分けに有効

- 2階LDKは採光とプライバシー確保に有利

- 4LDKは個室確保、3LDKは共有空間の広さがメリット

- 子ども部屋は将来の可変性を考慮して設計する

- 平屋は中庭やゾーニングでプライバシーを確保

- 収納は生活動線と家事動線を意識して配置する

- 適材適所の収納計画が片付く家づくりの鍵

- 30坪は5人家族が暮らす上で現実的な広さの目安

- コンセントの位置と数は後悔しやすいポイント

- 生活音や採光、風通しへの配慮が重要

- 家族の価値観を明確にすることが間取り計画の第一歩

- 将来のライフステージ変化に対応できる柔軟な設計を心掛ける

| 【PR】マイホームを考え始めたあなたへ。 「何から始めたらいいの?」「たくさんの会社を回る時間がない…」そんなお悩み、ありませんか? 「タウンライフ家づくり」なら、家にいながらたった3分で、複数の優良住宅会社にオリジナルの「家づくり計画書」を無料で一括依頼できます。 あなたのために作られた「間取りプラン」や「資金計画」「注文住宅費用」などをじっくり比較できるので、理想の家づくりへの第一歩が、驚くほど簡単になります。厳しい基準をクリアした全国1,000社以上、大手ハウスメーカー36社以上の信頼できる会社が、あなたの夢をサポートします。 |

●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇

長野の住みやすい地域ランキング!移住支援やエリア別の特徴を解説

5人家族が住むなら何LDK?最適な間取りと広さを徹底解説

●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇

参考サイト

【5人家族】間取りのお悩み解決!よく聞く4つのお悩みに回答 | 君津住宅(kimijyu)

延床約30坪でも家族5人でゆったり暮らす|小さい家・コンパクトな間取り – セキスイハイム

5人家族に適した間取りとは?延床30坪台の狭小住宅の間取り事例や必要な広さ、注意点を解説

5人家族が快適に暮らせる一戸建ての間取りや広さの目安は?間取りを決める際に注意すべきポイントについても解説 | SUUMOお役立ち情報

5人家族に適した間取り|広さの目安や考え方、間取りの事例も詳しく解説

コメント