管理人のshinchikupapaです

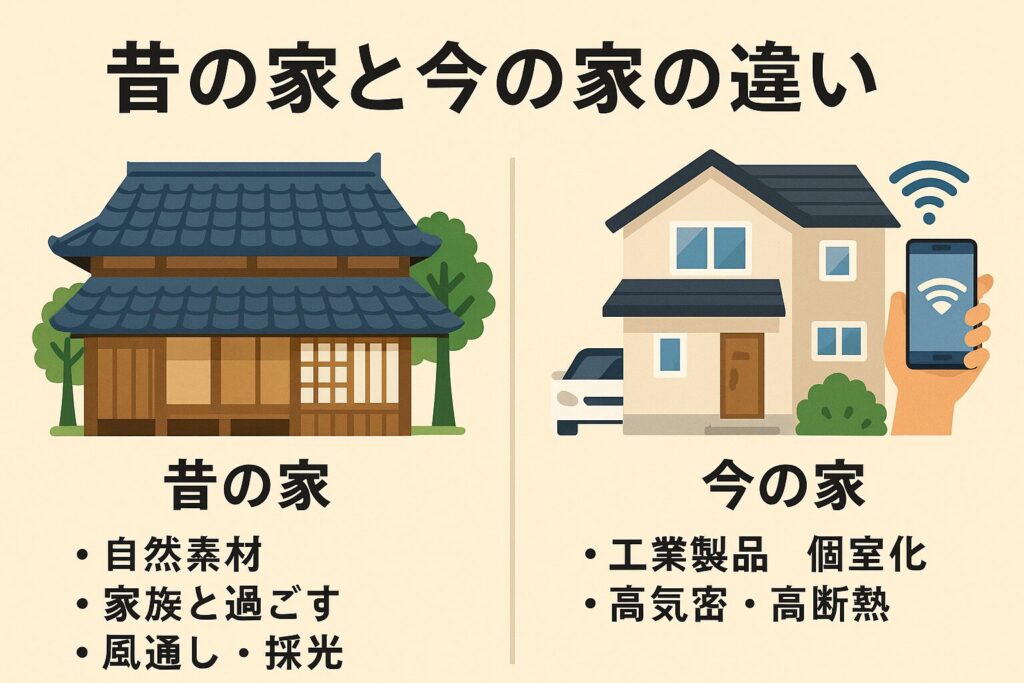

昔の家と今の家には、構造や素材、暮らし方に大きな違いがあります。現代の住宅は、快適性や利便性を追求した合理的な設計がなされています。

一方で、昔の家には自然との共生や家族のつながりを大切にした知恵が詰まっています。

この記事では、そうした昔の家と今の家の違いについて、構造や素材の面からわかりやすく解説していきます。

これから家づくりを考えている方や、住まいの在り方に関心のある方にとって、参考になる情報をお届けします。

| ◆このサイトでわかる事◆ 昔の家と今の家の構造の違いがわかる 使用されている建材の特徴を比較できる 自然素材と工業製品のメリット・デメリットが理解できる 暮らし方の変化や背景がわかる 家族のつながりのあり方がどう変わったかを知れる 昔の家に学ぶ住まいの知恵がわかる 未来の住宅づくりへのヒントが得られる |

-1024x499.jpg)

| 【PR】理想のマイホーム、何から始めますか?情報収集や住宅展示場巡りも大切ですが、「時間が足りない」「自分に合う会社が分からない」と感じていませんか? そんなあなたにおすすめなのが、完全無料で利用できる「タウンライフ家づくり」です。自宅にいながら、たった3分の入力で、全国1,190社以上の優良住宅メーカーの中から、あなたにぴったりの会社に「オリジナルの間取りプラン」「資金計画」「土地の情報」を一括で依頼できます。 届くのは、あなたの希望を反映した具体的な提案ばかり。複数の会社からの計画書をじっくり比較検討できるので、わざわざ展示場を回らなくても、効率的に理想の家づくりを進められます。厳しい基準をクリアした信頼できる会社のみが参加しているため、安心して相談できるのも嬉しいポイントです |

昔の家と今の家の違いを構造と素材で比較する

昔の家の作りに見る自然素材の知恵

昔の家は、その土地にある自然素材を使って建てられていました。その素材は、気候風土に適応し、家に暮らす人々が快適に過ごせるよう工夫されていたのです。

特に木材、土、紙といった素材は、建物の中で重要な役割を果たしていました。木材は調湿作用があり、湿度の高い夏は湿気を吸収し、乾燥する冬は湿気を放出することで、室内の湿度を一定に保とうとします。

土壁は、漆喰や珪藻土などが用いられており、断熱性・調湿性・防火性などに優れていました。また、漆喰には抗菌性があり、湿気の多い日本の気候の中で衛生的な住環境を保つ手助けもしていました。

さらに、畳や障子なども日本の気候に根差した素材です。畳には断熱性と保温性があり、足触りも柔らかく、冬場の底冷えを和らげてくれます。

障子は外の光をやさしく室内に取り込み、直射日光を避けながらも明るさを確保できるというメリットがありました。

このような自然素材の家は、見た目の美しさだけでなく、五感で快適さを感じられる構造になっていたのです。

また、こうした素材は修理や補修がしやすく、家を住みながら手入れしていくという「家を育てる」文化とも深く結びついていました。

一方で、自然素材は経年劣化が避けられず、手入れを怠るとすぐに性能が落ちるという側面もあります。

しかし、丁寧に使えば100年以上住み続けられる家もあり、実際に古民家として現存している家屋がその証明となっています。

このように、昔の家には、自然と共生する知恵と工夫が詰まっており、現代の家づくりにも参考にすべき点が数多くあります。素材が持つ本来の性能を活かすことで、人工的な設備に頼らずとも快適な暮らしが可能だったのです。

現代の住まいに取り入れるならば、例えば壁の一部に漆喰を使う、床材に無垢材を採用する、障子をデザインとして再現するといった方法があります。

これにより、自然素材のもたらす調和と快適さを、無理なく今の暮らしにも融合させることができるでしょう。

昔の家の作りは、日本人が自然とどう向き合い、どう住まいを進化させてきたかを知るうえで、大きな学びになります。

今の家の作りに見る機能性と合理性

現代の家は、機能性と合理性を重視して設計・建築されています。これは戦後の住宅需要の急増、工業化の進展、そして地震に強い構造を求める時代背景があったためです。

まず、今の住宅は建材は工場で大量生産された製品が主流になっています。

具体的には、サイディング、石膏ボード、合板、ビニールクロスなどが使われており、これらは品質が均一で施工性が高く、工期を短縮するのに役立っています。

また、住宅の構造は在来工法の進化型や2×4(ツーバイフォー)工法などが中心です。これらの工法では、金物や接着剤、断熱材、筋交いなどを使い、耐震性や気密性、断熱性の向上を図っています。

さらに、間取りは明確に用途が区切られ、リビング、キッチン、浴室、寝室などが独立して機能することで、プライバシーや効率的な生活導線が確保されています。

電気やガス、水道の配管も壁の中に隠されており、見た目がすっきりするだけでなく、配線や配管の交換もある程度想定して設計されています。

最新の住宅では、太陽光発電システムや高性能な断熱窓、AIを活用したスマートホーム設備なども搭載されており、より少ないエネルギーで快適な生活を送ることが可能です。

しかしその一方で、化学物質を多く含む建材が原因となり、シックハウス症候群といった健康被害も報告されています。

また、合理化の一環で使われる建材の多くは、短寿命であることが多く、15年から20年で大規模なメンテナンスが必要になる場合も少なくありません。

さらに、大量生産された建材は自然素材と異なり、土に還らないという問題もあります。廃棄される住宅建材が環境に与える影響は大きく、今後はリサイクルや再利用も重要な課題となるでしょう。

とはいえ、現代の家は暮らしやすく、家事負担を軽減するよう設計されており、忙しい現代人の生活にマッチしていることも事実です。

また、冷暖房設備や断熱材の進化により、季節を問わず室温を一定に保つことができるなど、快適性は大きく向上しています。

これらの特徴から、今の家は「効率的に住むための道具」としての性格が強くなっているといえるでしょう。

暮らしを支える性能や利便性を高めながらも、今後は昔の家に見られた「人と自然の調和」や「長く住む知恵」も取り入れていくことが求められています。

伝統的住居と現代住居の違いは何ですか?

伝統的住居と現代住居には、設計思想から素材、暮らし方までさまざまな違いがあります。これらの違いは時代背景や技術の進化、そして住まいに対する価値観の変化によって生まれました。

まず、伝統的住居は「自然との共生」を重視した造りになっています。例えば、夏の暑さをしのぐために深い軒を設けたり、風が通るように縁側や通風口が工夫されていたりします。

屋根の形や素材も、地域の気候や風土に合わせて選ばれており、雪の多い地域では傾斜のある屋根、雨の多い地域では水はけの良い瓦などが用いられました。

一方、現代住居は「快適性と機能性」を追求しています。

気密性や断熱性を高めるために、サッシや壁材には高性能な製品が使われ、室内の温度を保つエアコンや床暖房などの設備が整っています。

また、限られた土地に多くの住まいを建てるため、間取りや構造はコンパクトかつ効率的に設計されており、工場でプレカットされた材料が現場に運ばれて短期間で施工されることが一般的です。

素材に注目すると、伝統的住居は自然素材が中心で、無垢材や土壁、竹、和紙などが使われていました。

これらは呼吸する素材であり、調湿効果や断熱効果に優れているうえ、年月を経るごとに風合いが増していくという特徴があります。

それに対して現代住居では、コストや施工性を優先するために合板やビニールクロス、樹脂製の建材などが使われる傾向にあります。また、住まい方にも違いがあります。

伝統的住居は家族の生活空間が曖昧で、一体感のある間取りが主流でした。

たとえば襖で区切られた和室は用途に応じて居間にも寝室にもなり、家族全体が同じ空間を共有する暮らし方がなされていました。

一方、現代住居では個室の明確な分離が進み、それぞれのプライバシーを重視した生活が可能になっています。

このように、伝統的住居と現代住居には大きな違いがありますが、どちらにも優れた点があります。

伝統的住居は自然との調和や経年変化を楽しむ心を教えてくれますし、現代住居は機能性と便利さにおいて私たちの暮らしを支えてくれます。

今後は、両者の良さをバランス良く取り入れた「新しい住まい方」を考えていくことが求められるでしょう。

昔の家の特徴が教えてくれる住まいの本質

昔の家の特徴には、現代の住宅づくりにおいても学ぶべき本質的な価値が詰まっています。それは、単なる建物としての性能ではなく、「人が気持ちよく暮らすとはどういうことか」という問いに対するひとつの答えといえるでしょう。

まず、昔の家は「自然との調和」を強く意識していました。

通風や採光、季節の移ろいを感じる空間構成、庭や縁側の存在など、自然を生活の中に取り入れる工夫が随所に見られます。

たとえば、夏は風通しのよい間取りで涼を取り、冬は陽の当たる南側に居間を配置して暖を得るといった設計は、設備に頼らず自然の力で快適性を得る知恵です。

次に挙げられるのが「素材の選び方と使い方」です。

無垢材や土、和紙などの自然素材は、時とともに味わいを増し、長く住むほどに愛着が湧く住まいになります。

このような素材には、断熱性や調湿性だけでなく、肌ざわりや香りなど五感に訴える心地よさがあります。

また、「長く住むことを前提としたつくり」も見逃せません。

柱や梁がしっかりとした構造で組まれており、傷んだ部分は交換しながら、何十年、あるいは百年単位で住み継いでいくことが想定されています。家は消費するものではなく、手入れをしながら育てるものという価値観がそこには根付いていました。

さらに、「住まいと家族のつながり」も重要な視点です。昔の家は、家族全体が同じ空間で過ごす時間が長く、子どもから大人までが顔を合わせながら生活していました。

このような間取りや暮らし方は、家族の絆を育み、安心感や温もりのある暮らしを支えていたのです。

このように昔の家の特徴は、単なる「古さ」や「伝統」ではなく、今の住宅が忘れがちな本質的な要素を数多く含んでいます。

現代の技術を活かしながらも、こうした昔の家の良さを取り入れた住まいづくりを目指すことで、より豊かで心地よい暮らしが実現できるでしょう。

私たちが「快適な住まいとは何か」を考えるとき、昔の家の知恵は大きなヒントを与えてくれます。

流行やコストに流されるだけでなく、本当に大切なものに目を向けることが、住まいの本質を見極める第一歩なのです。

昔の家と今の家の違いを暮らし方で考える

| 比較項目 | 昔の家の特徴 | 今の家の特徴 |

|---|---|---|

| 素材の選び方 | 自然素材(木、土、紙など)を使用し、調湿・断熱に優れていた | 工業製品(合板、ビニールクロスなど)で施工性とコストを重視 |

| 暮らし方の考え方 | 家族が同じ空間で過ごし、柔軟な空間活用が可能 | 個室化が進み、プライバシーを重視した生活スタイル |

| 設計思想 | 自然との共生を意識し、通風や採光に工夫があった | 快適性・機能性を重視し、高気密・高断熱が標準 |

| メンテナンス性 | 自然素材は修繕しながら長く使える | 定期的な大規模メンテナンスが必要な素材が多い |

| 家の寿命 | 手入れ次第で100年以上使用可能な例も多い | 短寿命な建材が多く、20〜30年で建て替えも多い |

| 環境への配慮 | 素材は自然に還るものが多い | 廃材処理やリサイクルが課題になることがある |

| 技術との融合 | 伝統工法中心で、人の手による作り込み | IoTやスマート設備など最新技術を積極的に導入 |

昔の家の良いところは可変性と家族のつながり

昔の家には、現代の住宅にはない柔軟さと人との関係性を大切にする構造が備わっていました。その大きな特徴が「可変性」と「家族のつながり」です。

可変性とは、住まいの空間を柔軟に使えるという意味です。昔の家では、襖や障子によって部屋を仕切る構造が多く見られました。

これにより、家族の成長や季節、日々の生活スタイルの変化に合わせて空間を自在に変化させることができたのです。

例えば、昼間は広間として使っていた空間を、夜には襖で仕切って寝室として活用することが可能でした。こうした工夫によって、限られたスペースでも豊かに暮らす知恵が活かされていたのです。

また、昔の家では個室の概念が希薄で、家族全体が同じ空間で生活を送るのが一般的でした。

このため、常に家族の気配を感じながら暮らすことができ、自然と会話が生まれ、つながりが深まる環境が整っていたのです。

とくに茶の間や囲炉裏のある居間は、家族が集まり団らんする場所として中心的な役割を果たしていました。

このような暮らし方は、子どもにとっても安心感があり、自然と社会性や協調性を育む土台となりました。

プライバシーの確保が難しいというデメリットはありますが、それ以上に人との距離感を大切にする価値観が養われるという利点があったのです。

現代の住宅では、プライベートな空間が重視され、家族が個室で過ごす時間が長くなっています。これは便利で快適である一方で、家族間のコミュニケーションが減少する原因にもなりかねません。

昔の家の可変性や家族のつながりを見直すことで、現代の住まいにも柔らかさと温もりを取り戻すヒントが得られるでしょう。

住まいは単なる機能の集まりではなく、家族がどのように関わり合って生きるかを支える大切な器なのです。

古い家に住むメリットは自然との共生

古い家の魅力のひとつは、「自然との共生」がしっかりと考えられていることです。これは単なる設計や構造の話にとどまらず、そこに住まう人々の暮らし方にも深く関わっています。

まず、古い家には季節の変化に対応する工夫が随所に見られます。例えば、夏の暑さを和らげるために設けられた深い庇や、風を通すための開口部、そして南向きの縁側などは、すべて自然の力を利用して快適な生活を送るための知恵です。

エアコンなどの設備に頼らずとも、夏は涼しく冬は暖かく過ごせる工夫が詰まっているのです。

さらに、素材にも自然との共生の精神が表れています。古い家には無垢材や土壁、竹、石などの自然素材が多用されています。

これらの素材は調湿性や断熱性に優れ、住まいを快適に保つうえで重要な役割を果たしています。また、木の香りや肌ざわり、土壁の風合いなど、五感を通じて自然を感じながら暮らすことができる点も見逃せません。

こうした家は、時間の経過とともに味わいを深めていきます。新築の頃はまだ無垢だった柱や梁が、年月とともに色を変え、艶を増し、家族の歴史とともに成長していくのです。

これは合板やビニールクロスでは得られない、古い家ならではの醍醐味です。

また、庭や畑と一体となった生活も、自然との共生を象徴するスタイルです。四季折々の風景を楽しみ、自然の恵みに感謝しながら暮らすことで、生活にゆとりや豊かさが生まれます。

現代の都市型住宅ではなかなか味わえないこの感覚は、心の健康にも良い影響を与えてくれるでしょう。

もちろん、古い家にはメンテナンスの手間や耐震性の不安などの課題もあります。しかし、その一方で、自然とのつながりを大切にする豊かな暮らし方ができるという大きな魅力があります。

現代の技術と融合させて、古き良き知恵を生かした住まいづくりを目指す価値は十分にあるのです。人が自然と共に生きることを忘れつつある今だからこそ、古い家の持つ「共生の知恵」に学ぶ意義は大きいといえるでしょう。

今の家の良さは快適さと利便性

現代の家の魅力のひとつは、何と言ってもその快適性の高さと、生活をサポートするための利便性にあります。これらは日々の暮らしを豊かにし、ストレスの少ない環境を実現するための重要な要素です。

まず快適性について見てみましょう。

今の家には、高気密・高断熱の技術が標準的に導入されています。これにより、外気の影響を最小限に抑えた室内環境が実現され、夏は涼しく、冬は暖かく過ごすことができます。

また、24時間換気システムの普及により、常に空気の入れ替えが行われ、室内の空気環境も清潔に保たれます

さらに、床暖房や高性能エアコンなどの設備も整っており、四季を問わず快適に過ごすことが可能です。防音性も向上しており、外部の騒音を気にせず暮らせる点も現代住宅の大きな魅力です。

一方で、利便性の面では、収納の工夫や間取りの最適化が挙げられます。シューズクローク、ウォークインクローゼット、パントリーなどの収納スペースが随所に確保され、生活用品を効率的に整理整頓できます。

また、回遊動線やリビング階段など、家族のコミュニケーションを重視した設計も増えており、生活動線のスムーズさが暮らしやすさにつながっています。

加えて、最近ではIoT機器の導入も進んでいます。スマートスピーカーによる照明や空調の操作、防犯カメラや遠隔施錠システムなど、テクノロジーの力で安全性や便利さが向上しています。

これらは高齢者や子育て世帯にとっても安心できる要素です。

つまり、今の家は「快適に暮らす」ための機能が高いレベルで整っていると言えます。昔の家にあった趣や自然との共生とは異なる方向ではありますが、現代人のライフスタイルに合わせた合理的な進化がなされているのです。

住まいに求める価値が変わってきた今、快適性と利便性を重視する現代住宅の良さは、多くの人にとって魅力的に映ることでしょう。

現代の家と昔の家の違いは何ですか?

現代の家と昔の家の違いは、多岐にわたるものの、大きく分けると「構造・素材・暮らし方」の3点に集約されます。それぞれの観点から、その差を詳しく見ていきましょう。

まず構造の違いについてです。昔の家は、木造軸組工法を基本とした構造で、土壁や畳、瓦屋根などを用いて建てられていました。

風通しを重視し、自然との調和を大切にしていたことが特徴です。一方で現代の家は、高気密・高断熱を前提とした構造で、耐震・耐火性能に優れた素材や技術が導入されています。外部の影響を最小限に抑え、内部環境を一定に保つことが主眼となっています。

次に素材の違いです。

昔の家では、木材や土、紙、竹といった自然素材が主流でした。これにより、呼吸する家としての機能が保たれ、湿度の調整なども自然に行われていました。

反対に今の家では、工業製品化された建材が多く使われ、見た目の美しさや施工のしやすさが重視されるようになっています。

その結果、耐久性やメンテナンス性が向上した反面、自然素材特有の温もりが失われつつあるのも事実です。

最後に暮らし方の違いです。昔の家では、家族全体が一体となって暮らすことが前提とされており、個室よりも共有スペースが中心でした。

一方、現代の家では個室化が進み、プライバシーの確保が重要視されています。さらに生活スタイルの多様化に伴い、夫婦別室やテレワークスペース、趣味専用部屋など、用途に応じた空間が求められるようになっています。

このように、昔の家と今の家では、設計思想そのものが根本的に異なります。どちらが優れているかではなく、時代や暮らしに応じた形で進化してきたと言えるでしょう。

昔の家と今の家の違いを通して見える未来の住まい方

「昔の家」と「今の家」の違いを比較して見えてくるのは、住まいのあり方が大きく変化してきたという現実です。

そしてこの違いは、私たちがこれからどのような家に住みたいか、どのように暮らしていきたいかを考えるうえで、大きなヒントを与えてくれます。

まず、昔の家が大切にしていた「自然との共生」や「家族のつながり」は、これからの住宅設計においても再注目されるべき価値観です。

現代のように利便性を追求するだけでなく、人との距離感や季節の移ろいを感じられる空間づくりは、心の豊かさにつながります。

一方で、現代の住宅が実現している快適性や効率性も、これからの暮らしに欠かせない要素です。

特に共働き世帯や高齢化社会が進むなかで、省エネ性能やスマート家電、バリアフリー対応などは、生活の質を保つために重要な要素となります。

このように、未来の住まいは「昔の知恵」と「現代の技術」を融合させたハイブリッドな形が理想と言えるでしょう。

例えば、自然素材を使った高断熱住宅や、共有スペースを重視した間取りにIoT技術を導入するなど、心地よさと効率を両立させた住宅が増えていくはずです。

また、地球環境への配慮も欠かせません。

再生可能エネルギーの活用や、エコロジー建材の導入など、持続可能な家づくりが今後さらに重要視されていくことでしょう。

つまり、「昔の家と今の家の違い」を理解することは、単に住宅の比較をするだけではなく、次の時代の住まい方を考えるための出発点なのです。

私たちはその両方の知恵を活かし、家族と地球に優しい住まいを選び、創り上げていく必要があります。

「昔の家と今の家の違い」まとめ

| ・昔の家は自然素材を活かして建てられていた ・今の家は工業製品を使い合理的に設計されている ・木材や土壁などの調湿性が昔の家にはある ・現代住宅は高気密・高断熱で室温管理に優れる ・昔の家は風通しや採光を重視して設計されていた ・今の家はエアコンやスマート設備で快適さを保つ ・自然素材は経年変化を楽しめる特徴がある ・現代建材は施工性が高く短期間で工事が完了する ・昔の家は襖や障子で空間を柔軟に仕切ることができた ・現代の家は用途別に独立した間取りが多い ・昔の家は家族が一体で過ごす生活スタイルだった ・今の家はプライバシーを重視した個室化が進んでいる ・古民家は丁寧に手入れすれば長寿命を保てる ・現代住宅はメンテナンスサイクルが短い傾向にある ・昔の家の知恵は持続可能な未来の住まいづくりに活かせる |

-1024x499.jpg)

| 【PR】理想のマイホーム、何から始めますか?情報収集や住宅展示場巡りも大切ですが、「時間が足りない」「自分に合う会社が分からない」と感じていませんか? そんなあなたにおすすめなのが、完全無料で利用できる「タウンライフ家づくり」です。自宅にいながら、たった3分の入力で、全国1,190社以上の優良住宅メーカーの中から、あなたにぴったりの会社に「オリジナルの間取りプラン」「資金計画」「土地の情報」を一括で依頼できます。 届くのは、あなたの希望を反映した具体的な提案ばかり。複数の会社からの計画書をじっくり比較検討できるので、わざわざ展示場を回らなくても、効率的に理想の家づくりを進められます。厳しい基準をクリアした信頼できる会社のみが参加しているため、安心して相談できるのも嬉しいポイントです |

参考サイト

それぞれ違った良さがある!現代の家と昔の家の違いについて …

今の家と昔の家の違いはなにがある?昔の家から学べることも …

歴史でみる“住まい”の進歩と“暮らし”の変化 教えて!おうち …

「今の家」と「昔の家」 | コンセプト

現代の家と昔の家は何が違う? 古民家をリノベーションして …

コメント