こんにちは、サイト管理人です

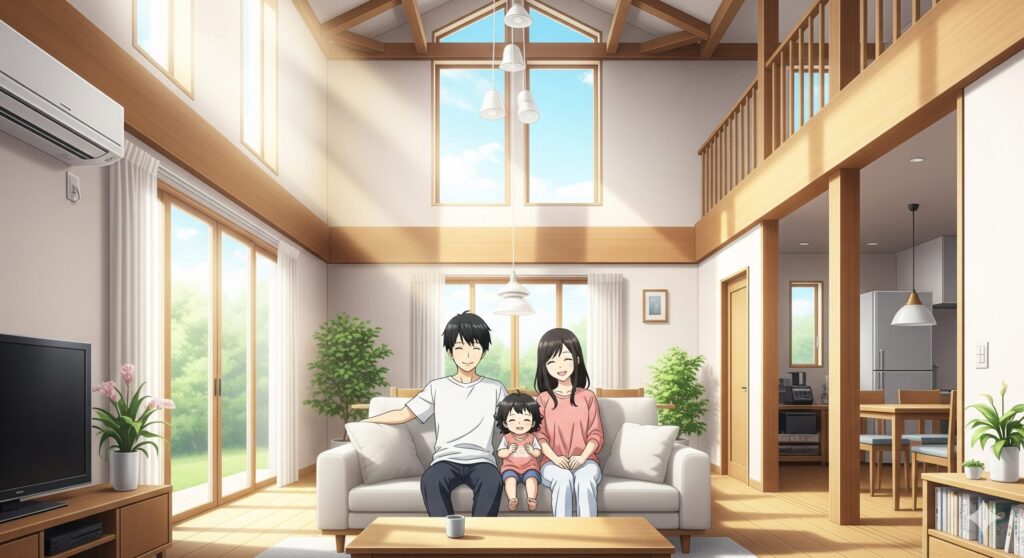

吹き抜けのあるリビングに憧れを抱いている方は多いのではないでしょうか。

雑誌やSNSで見かける、光がたっぷりと差し込む開放的でおしゃれな空間は、まさに理想の住まいの象徴かもしれません。

しかし、その一方で、吹き抜けリビングのメリットを調べていると、デメリットや後悔といった言葉も目につき、決断をためらってしまうこともあるでしょう。

特に、冬は寒いのではないか、夏は暑すぎるのではないか、光熱費がかさむのではないか、といった室温に関する不安は深刻な問題です。

また、音が響きやすい、料理の匂いが2階まで広がってしまう、高い場所の掃除が大変、メンテナンスはどうすればいいのか、といった日々の生活に関わる懸念も無視できません。

シーリングファンの効果や、固定資産税が高くなるという噂の真相も気になるところだと思います。

この記事では、吹き抜けリビングのメリットを最大限に享受し、後悔しないための家づくりを実現するために、考えられるあらゆる疑問や不安に真正面からお答えします。

メリットはもちろんのこと、デメリットとその具体的な対策を徹底的に掘り下げて解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

◆このサイトでわかる事◆

- 吹き抜けリビングがもたらす圧倒的な開放感と明るさ

- デザイン性が高くおしゃれな空間を実現するポイント

- 家族のつながりを育むコミュニケーションの取りやすさ

- 「寒い・暑い」を克服し一年中快適に過ごすための対策

- 気になる音漏れや匂いの問題を解決する具体的な工夫

- 大変な高所の掃除やメンテナンスを楽にする設計

- 固定資産税への影響と正しい知識

| 【PR】マイホームを考え始めたあなたへ。 「何から始めたらいいの?」「たくさんの会社を回る時間がない…」そんなお悩み、ありませんか? 「タウンライフ家づくり」なら、家にいながらたった3分で、複数の優良住宅会社にオリジナルの「家づくり計画書」を無料で一括依頼できます。 あなたのために作られた「間取りプラン」や「資金計画」「注文住宅費用」などをじっくり比較できるので、理想の家づくりへの第一歩が、驚くほど簡単になります。厳しい基準をクリアした全国1,000社以上、大手ハウスメーカー36社以上の信頼できる会社が、あなたの夢をサポートします。 |

吹き抜けリビングのメリットで得られる豊かな暮らし

◆この章のポイント◆

- 開放感あふれる明るい空間づくり

- おしゃれなデザインで家の主役に

- 家族の気配を感じるコミュニケーション

- 寒い・暑いといった後悔をしないために

開放感あふれる明るい空間づくり

吹き抜けリビングのメリットとして、まず誰もが思い浮かべるのが、その圧倒的な開放感でしょう。

リビングの天井を取り払い、1階と2階を縦につなげることで、視線が上下に大きく広がります。

これにより、実際の床面積以上の広がりとゆとりを感じることが可能です。

特に、都市部の住宅密集地など、横への広がりに制約がある場合に、吹き抜けは縦方向の広がりという価値をもたらしてくれます。

この開放感は、日々の暮らしに精神的なゆとりを与え、心地よいリラックスタイムを演出してくれるに違いありません。

そして、開放感と並ぶ大きな魅力が、空間の明るさです。

吹き抜けには、高窓(ハイサイドライト)と呼ばれる高い位置に窓を設置することが一般的となります。

この高窓から差し込む自然光は、リビングの隅々まで明るく照らしてくれるでしょう。

通常の窓だけでは光が届きにくい部屋の奥まで、安定した光を届けることができるのです。

例えば、隣家との距離が近く、1階部分の日当たりに不安があるような土地でも、吹き抜けと高窓を組み合わせることで、日中は照明が不要なほど明るいリビングを実現できます。

太陽の光をふんだんに取り入れたリビングは、健康的で気持ちの良い空間であり、家族が自然と集まる場所になるはずです。

また、空が見える窓は、室内にいながらにして外の天候や時間の移ろいを感じさせてくれます。

青空が広がる晴れた日、雲が流れる様子、夕焼けの美しいグラデーション、そして夜には月や星を眺めることもできるかもしれません。

このように、吹き抜けは単に空間を広く見せるだけでなく、自然とのつながりを感じられる豊かな暮らしをもたらしてくれるのです。

この明るさと開放感は、他の間取りでは決して得られない、吹き抜けリビングならではの最大のメリットと言えるでしょう。

家で過ごす時間が多い現代において、この心地よさは何物にも代えがたい価値を持つのではないでしょうか。

朝日で目覚め、日中は明るいリビングで過ごし、夜は星空を眺める、そんな理想的なライフスタイルを実現できる可能性を秘めています。

おしゃれなデザインで家の主役に

吹き抜けリビングのメリットは、機能面だけでなく、デザイン性の高さにもあります。

縦に広がるダイナミックな空間は、それ自体が家の象徴となり、訪れる人に強い印象を与えるでしょう。

吹き抜けは、ありきたりな間取りから脱却し、オリジナリティあふれるおしゃれな住まいを実現するための強力なデザイン要素なのです。

具体的に、デザイン性を高めるポイントはいくつか考えられます。

まず、吹き抜けの壁面を有効活用することです。

広大な壁は、アクセントクロスやタイル、板張りなど、素材感のある仕上げを施すことで、空間の主役になります。

大きなアートを飾ったり、プロジェクターを投影してホームシアターを楽しんだりするなど、ギャラリーのような使い方も可能です。

次に、照明計画も重要な要素となります。

吹き抜けの高さと広がりを活かした、デザイン性の高いペンダントライトやシャンデリアを選べば、空間が一層華やかになるでしょう。

また、壁面を照らす間接照明や、梁をライトアップするスポットライトなどを組み合わせることで、夜には日中とは違ったムーディーで落ち着いた雰囲気を演出できます。

光と影のコントラストが、空間に奥行きと立体感を与えてくれるのです。

さらに、吹き抜けに面して設置される階段や手すりのデザインも、空間の印象を大きく左右します。

例えば、軽やかで視線が抜けるスケルトン階段や、シャープな印象のアイアン手すりを採用すれば、よりモダンでおしゃれな雰囲気を強調できます。

逆に、木の温もりを感じる手すりやデザインを取り入れれば、ナチュラルで温かみのある空間に仕上げることも可能です。

このように、吹き抜けリビングは、壁、照明、階段といった様々な要素を組み合わせることで、住む人の個性を表現できるキャンバスのような場所なのです。

住宅雑誌に出てくるような、誰もが憧れるおしゃれな空間を、我が家で実現できる。これこそが、吹き抜けリビングが持つデザイン面での大きなメリットと言えるでしょう。

単なる居住空間としてだけでなく、日々の暮らしを豊かに彩る「作品」として、家づくりを楽しむことができます。

家族の気配を感じるコミュニケーション

吹き抜けリビングがもたらすメリットは、空間的な広がりやデザイン性だけにとどまりません。

家族のコミュニケーションを円滑にし、つながりを深めるという、非常に重要な役割も果たします。

1階と2階が壁や天井で完全に仕切られていないため、どこにいても家族の気配を感じながら生活することができるのです。

例えば、お母さんが1階のリビングで家事をしているときでも、2階の子供部屋で勉強している子どもの様子を音で感じ取ることができます。

「ご飯できたよー」という呼びかけも、家中によく響き渡るでしょう。

逆に、子どもも1階にいる親の気配を感じることで、安心して自分の部屋で過ごすことができます。

このように、吹き抜けは家族が別々の場所にいても、孤独感を感じさせず、緩やかな一体感を生み出します。

また、2階のホールや廊下を吹き抜けに面して設けることで、コミュニケーションの機会はさらに増えます。

2階の廊下から1階のリビングにいる家族に声をかけたり、リビングから2階にいる家族の様子を伺ったりすることが容易になります。

わざわざ階段を上り下りしなくても、気軽に会話が生まれるのです。

これは、思春期のお子さんがいるご家庭などでは、特に大きなメリットとなるかもしれません。

「おはよう」「おかえり」といった日々の挨拶も、顔を合わせる機会が増えることで、より自然で温かいものになります。

吹き抜けという空間的なつながりが、家族の心理的なつながりをも深めてくれるのです。

現代の住宅は、プライバシーを重視するあまり、個室化が進み、家族がそれぞれ孤立しがちであるという側面も指摘されています。

その中で、吹き抜けリビングは「個」の時間を尊重しつつも、家族が「集う」ことの心地よさを再認識させてくれる間取りと言えるでしょう。

家族が自然とリビングに集まり、会話が生まれ、笑顔が増える。

吹き抜けリビングは、そんな温かい家庭を築くための、素晴らしい舞台装置となってくれるはずです。

家の中心に家族の笑顔がある暮らし。それこそが、吹き抜けリビングが提供する、何にも代えがたい価値なのかもしれません。

寒い・暑いといった後悔をしないために

ここまで吹き抜けリビングのメリットを数多く紹介してきましたが、その一方で「吹き抜けは寒い、暑い」という話を耳にして不安に感じている方も多いはずです。

実際に、何も対策をしなければ、その懸念は現実のものとなり、後悔につながる可能性があります。

しかし、現代の住宅技術と適切な設計があれば、この問題は十分に克服可能です。

まず、なぜ吹き抜けが寒い・暑いと感じやすいのか、その原因を理解することが重要です。

暖かい空気は上昇し、冷たい空気は下降するという性質があります。

冬場は、暖房で暖められた空気が吹き抜けを通じて上昇してしまい、人のいる1階部分に溜まりにくくなるため、足元が寒く感じられます。

逆に夏場は、高窓から差し込む強い日差しによって暖められた空気が、吹き抜けの上部に溜まり、家全体の温度を上昇させてしまいます。

これらの問題を解決し、一年中快適な室温を保つためには、以下の3つのポイントが鍵となります。

- 住宅の断熱性と気密性を高める

- 性能の高い窓を採用する

- 空気の循環を促す工夫を取り入れる

第一に、家の「器」そのものの性能、つまり断熱性と気密性を高めることが大前提です。

壁や天井に高性能な断熱材を十分な厚みで施工し、隙間をなくして気密性を確保することで、外気の影響を受けにくく、魔法瓶のように家全体の温度を一定に保ちやすくなります。

これは、吹き抜けの有無にかかわらず、快適な家づくりの基本と言えるでしょう。

第二に、窓の性能です。

家の中で最も熱の出入りが大きいのが窓であるため、特に吹き抜けの高窓には、断熱性能の高い製品を選ぶ必要があります。

ガラスが2層または3層になった複層ガラス(ペアガラス、トリプルガラス)や、ガラスの間に断熱性の高いガスが封入されたもの、熱の伝わりにくい樹脂製のサッシなどを採用することが効果的です。

さらに、夏の日差し対策として、窓の外側に庇(ひさし)やアウターシェードを設けることも非常に有効な手段となります。

そして第三のポイントが、空気の循環です。

シーリングファンやサーキュレーターを設置し、家全体の空気を緩やかに循環させることで、温度のムラを解消できます。

冬は上に溜まった暖かい空気を下に降ろし、夏はエアコンの冷気を効率よく循環させることができます。

床暖房も、足元からじんわりと暖めるため、吹き抜けの寒さ対策として非常に相性が良い暖房方法です。

これらの対策を家づくりの計画段階からしっかりと盛り込むことで、「吹き抜け=寒い・暑い」という定説を覆し、吹き抜けリビングのメリットだけを享受する快適な暮らしが実現できるのです。

吹き抜けリビングのメリットを最大化する対策とは

◆この章のポイント◆

- デメリットである音漏れを防ぐ工夫

- 掃除の手間を減らす設計のポイント

- 快適な室温を保つシーリングファンの活用

- 将来的な固定資産税への影響

- 後悔しないために知っておきたい吹き抜けリビングのメリット

デメリットである音漏れを防ぐ工夫

吹き抜けリビングのメリットである「家族の気配を感じられる」点は、裏を返せば「音が伝わりやすい」というデメリットにもつながります。

1階のリビングでつけているテレビの音や話し声が、2階の寝室や子供部屋に響いてしまい、就寝や勉強の妨げになる可能性は否定できません。

この音の問題は、家族のライフスタイルによっては深刻なストレスになりかねないため、設計段階でしっかりと対策を講じることが重要です。

音漏れを防ぐための工夫として、まず考えられるのが間取りの配置です。

プライバシーを確保したい寝室や書斎は、できるだけ吹き抜けから離れた位置に配置するのが基本となります。

例えば、吹き抜けを挟んで反対側に部屋を設けたり、間にウォークインクローゼットなどの収納スペースを挟んだりするだけでも、音の伝わり方は大きく変わってきます。

子供部屋についても同様で、リビングの真上に配置するのは避け、少し離れた位置に計画するのが望ましいでしょう。

次に、建材や内装材で音を吸収・遮断するという方法も有効です。

壁の内部に吸音材や遮音シートを施工することで、部屋から部屋へ伝わる音を軽減できます。

また、2階の部屋のドアを防音性の高い製品にしたり、ドアの隙間をなくす工夫をしたりすることも効果的です。

内装仕上げの観点では、カーペットや布製のブラインド、カーテン、吸音効果のある壁材などを採用するのも良い対策になります。

これらの素材は音を吸収し、反響を抑える効果があるため、空間全体の響きを和らげてくれます。

リビングにラグを敷いたり、ソファを置いたりするだけでも、音の響き方は変わってくるものです。

さらに、吹き抜けに面する2階の腰壁や手すりの形状も工夫のポイントです。

壁で囲ってしまう方が音は遮断されやすいですが、それでは吹き抜けの開放感が損なわれてしまいます。

開放感を保ちつつ音を和らげるためには、腰壁を少し高めに設定したり、デザイン性のある格子やガラスブロックなどを部分的に取り入れたりする方法が考えられます。

これらの対策を組み合わせることで、吹き抜けの開放感というメリットはそのままに、音漏れというデメリットを最小限に抑えることが可能です。

家族それぞれの生活リズムや音に対する感じ方は異なります。

設計段階で、家族全員でライフスタイルを話し合い、どこまでの静けさが必要かを共有しておくことが、後悔しないための鍵となるでしょう。

掃除の手間を減らす設計のポイント

吹き抜けリビングを検討する際に、多くの方が懸念するのが「掃除の手間」です。

特に、高窓や照明器具、梁の上などに溜まるホコリの掃除は、どうすれば良いのか見当もつかない、という方も少なくないでしょう。

確かに、吹き抜けのメンテナンスは通常の部屋よりも工夫が必要ですが、設計段階でポイントを押さえておけば、その手間を大幅に減らすことが可能です。

まず、高窓の掃除についてです。

最も手軽な対策は、窓を手の届く範囲に設置することです。

2階の廊下やホールに面して窓を設ければ、そこから安全に窓拭きができます。

また、キャットウォークと呼ばれるメンテナンス用の通路を吹き抜けに設けるのも一つの方法です。

キャットウォークはデザインのアクセントにもなり、窓掃除だけでなく、照明の電球交換やシーリングファンの掃除にも役立ちます。

窓そのものの機能に頼る方法もあります。

例えば、室内側に回転して開くタイプの窓を選べば、室内にいながら外側のガラス面を拭くことができます。

最近では、光触媒で汚れを分解し、雨で洗い流す機能を持つ「セルフクリーニングガラス」も登場しており、掃除の手間を大きく削減してくれるでしょう。

次に、照明器具や梁の掃除です。

照明器具については、ホコリが溜まりにくい、凹凸の少ないシンプルなデザインのものを選ぶのがおすすめです。

また、照明を壁付けのブラケットライトにしたり、昇降機能付きのペンダントライトを選んだりすれば、手の届く高さでメンテナンスができます。

デザイン上のアクセントとなる「見せ梁」を設ける場合は、梁の上にホコリが溜まることを想定しておく必要があります。

梁の上面を斜めにカットしてホコリが積もりにくくする、といった設計上の工夫も考えられます。

そして、最も根本的な対策は、ホコリが発生しにくい環境を作ることです。

24時間換気システムを適切に稼働させ、室内の空気を常にきれいに保つことが、ホコリの蓄積を抑える上で非常に重要です。

柄の長いモップや専用の掃除道具も市販されていますので、それらを活用するのも良いでしょう。

大変そうに思える吹き抜けの掃除ですが、このように設計の工夫と便利な道具を組み合わせることで、負担を大きく軽減することができます。

憧れの空間をいつまでも美しく保つために、家づくりの段階からメンテナンスのしやすさという視点を持つことが大切です。

快適な室温を保つシーリングファンの活用

吹き抜けリビングの「寒い・暑い」という問題を解決し、一年中快適な空間を実現するためのキーアイテムが「シーリングファン」です。

おしゃれなインテリアというイメージが強いシーリングファンですが、実は室内の空気を効率的に循環させるという非常に重要な役割を担っています。

吹き抜けリビングのメリットを最大限に活かすためには、シーリングファンの正しい理解と活用が不可欠と言えるでしょう。

シーリングファンの主な機能は、その大きな羽根で室内の空気を攪拌し、循環させることです。

これにより、部屋の上下で生じる温度のムラを解消することができます。

冬場の活用法から見ていきましょう。

暖房によって暖められた空気は、軽くなって吹き抜けの上部に溜まってしまいます。

その結果、人が生活する1階の床付近は寒いまま、ということになりがちです。

ここでシーリングファンを「上向き(冬モード)」に回転させると、壁に沿って下降気流が生まれ、天井付近に溜まった暖かい空気を優しく床面へと降ろしてくれます。

これにより、足元の冷えが緩和され、暖房効率が大幅に向上するのです。

直接風が当たらないため、不快感もありません。

次に、夏場の活用法です。

夏は、エアコンの冷たい空気が重いため、床付近に溜まりがちです。

また、吹き抜け上部には熱気がこもります。

この状態でシーリングファンを「下向き(夏モード)」に回転させると、床に溜まった冷たい空気を持ち上げつつ、人に心地よい風を送ることができます。

肌に風が当たることで体感温度が下がるため、エアコンの設定温度を少し高めにしても快適に過ごすことができ、省エネにもつながります。

また、室全体の空気を循環させることで、熱気がこもるのを防ぐ効果も期待できます。

このように、シーリングファンは季節に応じて回転方向を切り替えることで、一年中快適な室内環境の維持に貢献してくれるのです。

シーリングファンを選ぶ際には、吹き抜けの広さや天井の高さに適した羽根のサイズや風量を持つ製品を選ぶことが重要です。

また、照明と一体になったタイプや、デザイン性の高い製品も数多くありますので、リビングのインテリアに合わせて選ぶ楽しみもあります。

吹き抜けを計画するなら、シーリングファンは必須の設備と捉え、設計段階から設置場所や配線を計画しておくことを強くお勧めします。

将来的な固定資産税への影響

家づくりを検討する上で、デザインや住み心地と並んで重要なのが、コストの問題です。

吹き抜けリビングに関して、「吹き抜けがあると固定資産税が高くなる」という話を耳にしたことがある方もいるかもしれません。

この噂は、果たして本当なのでしょうか。

結論から言うと、吹き抜けがあること自体が、直接的に固定資産税を大幅に引き上げる原因になるわけではありません。

しかし、関連する要素によって、結果的に税額に影響を与える可能性はあります。

まず、固定資産税の計算方法の基本を理解しておく必要があります。

固定資産税は、土地や家屋の「固定資産税評価額」に、標準税率(1.4%)を掛けて算出されます。

この評価額は、総務省が定めた「固定資産評価基準」に基づいて、各市町村の調査員が家屋を一件ずつ調査して決定します。

家屋の評価において重要なのは、「再建築費評点数」です。

これは、「評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費」を点数化したものです。

つまり、より豪華な仕様で、建築コストのかかる家ほど評価額が高くなる、という仕組みです。

では、吹き抜けはどのように評価されるのでしょうか。

吹き抜け部分は、建築基準法上の「床面積」には算入されません。

固定資産税の家屋評価においても、基本的にはこの吹き抜け部分の床は無いものとして扱われます。

したがって、「2階の床を無くして吹き抜けにしたから、その分、床面積が減って税金が安くなる」というわけでも、「空間が広いから高くなる」というわけでもないのです。

ただし、評価額に影響を与える可能性のあるポイントが2つあります。

一つは、吹き抜けを設けることによる「施工上の手間」です。

吹き抜けの工事には、大きな足場を組む必要があり、通常の天井を張る工事よりも手間とコストがかかります。

この割増の工事費が、再建築費として評価額に上乗せされる可能性があります。

もう一つは、吹き抜けに付随する設備の評価です。

例えば、開放感を高めるために大きな窓や高価なサッシを採用したり、デザイン性の高いシーリングファンや照明器具を設置したりすると、それらの設備が評価額を加算する要因となります。

しかし、これらの要因による税額への影響は、家全体の評価額から見れば限定的であることがほとんどです。

「吹き抜けがあるから固定資産税が何倍にもなる」ということは決してありません。

過度に心配する必要はないと言えるでしょう。

むしろ、吹き抜けがもたらす快適性やデザイン性といったメリットの方が、わずかな税額の差よりもはるかに大きいと感じる方が多いのではないでしょうか。

正確な情報を基に判断し、安心して理想の家づくりを進めることが大切です。

後悔しないために知っておきたい吹き抜けリビングのメリット

これまで、吹き抜けリビングがもたらす様々なメリットと、それに伴うデメリットや懸念点、そしてその対策について詳しく解説してきました。

理想の住まいを実現するためには、良い面だけに目を向けるのではなく、課題となる部分もしっかりと理解し、それらを克服する方法を知っておくことが何よりも重要です。

最後に、後悔しない家づくりのために、吹き抜けリビングのメリットを改めて整理し、その価値を再確認しておきましょう。

吹き抜けリビングの最大のメリットは、何と言ってもその圧倒的な「開放感」と「明るさ」です。

縦に広がるダイナミックな空間と、高窓から降り注ぐ自然光は、日々の暮らしにゆとりと癒やしを与えてくれます。

これは、他のどんな間取りでも得ることが難しい、吹き抜けならではの特別な価値と言えます。

また、「デザイン性の高さ」も大きな魅力です。

吹き抜けは家の象徴となり、照明計画や内装材、階段のデザインなどを工夫することで、住む人の個性を表現するおしゃれな空間を創造できます。

そして、忘れてはならないのが、「家族のコミュニケーションを育む」というメリットです。

1階と2階が緩やかにつながることで、どこにいても家族の気配を感じられ、自然な会話が生まれるきっかけとなります。

一方で、懸念される「寒さ・暑さ」の問題は、住宅の断熱・気密性能の向上と、シーリングファンなどの設備の活用によって十分に克服可能です。

「音漏れ」や「掃除の手間」といったデメリットも、間取りの工夫や適切な建材・設備の選択によって、その影響を最小限に抑えることができます。

心配されがちな「固定資産税」への影響も限定的です。

重要なのは、これらの対策を設計の初期段階から、もれなく計画に盛り込むことです。

信頼できる建築会社や設計士とよく相談し、ご自身のライフスタイルや価値観に合った最適なプランを練り上げることが、成功の鍵となります。

吹き抜けリビングは、メリットとデメリットが表裏一体となった、特徴的な間取りです。

しかし、そのデメリットは、しっかりとした対策を講じることで、メリットの輝きを曇らせるものではなくなります。

この記事で得た知識をもとに、ぜひ後悔のない、理想の吹き抜けリビングを実現してください。

本日のまとめ

- 吹き抜けリビングの最大のメリットは開放感と明るさ

- 高窓からの自然光が部屋の奥まで明るく照らす

- デザイン性が高くおしゃれな家の象徴となる

- 照明や内装の工夫で個性を表現できる

- 家族の気配を感じられコミュニケーションが円滑になる

- 寒い・暑いというデメリットは対策可能

- 高断熱・高気密な家づくりが基本となる

- シーリングファンは空気循環に必須のアイテム

- 音漏れ対策には間取りの工夫と吸音材が有効

- 寝室は吹き抜けから離れた場所に配置する

- 高所の掃除は設計段階の工夫で手間を減らせる

- キャットウォークや昇降式照明がメンテナンスに役立つ

- 固定資産税への影響は限定的で過度な心配は不要

- デメリットを正しく理解し対策することが後悔しない鍵

- 信頼できる専門家と相談し理想の家づくりを進めることが大切

| 【PR】マイホームを考え始めたあなたへ。 「何から始めたらいいの?」「たくさんの会社を回る時間がない…」そんなお悩み、ありませんか? 「タウンライフ家づくり」なら、家にいながらたった3分で、複数の優良住宅会社にオリジナルの「家づくり計画書」を無料で一括依頼できます。 あなたのために作られた「間取りプラン」や「資金計画」「注文住宅費用」などをじっくり比較できるので、理想の家づくりへの第一歩が、驚くほど簡単になります。厳しい基準をクリアした全国1,000社以上、大手ハウスメーカー36社以上の信頼できる会社が、あなたの夢をサポートします。 |

コメント